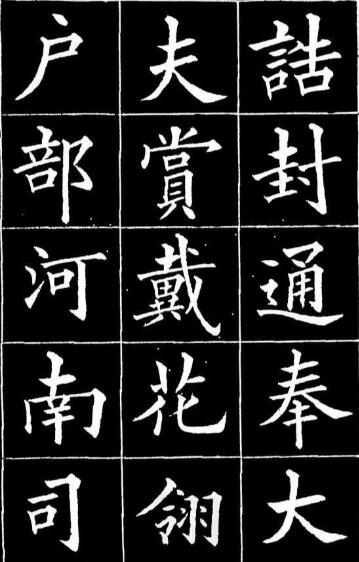

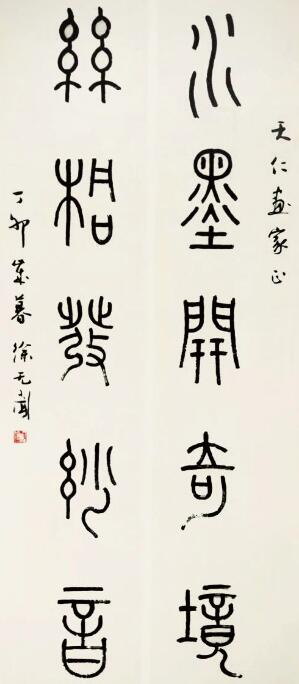

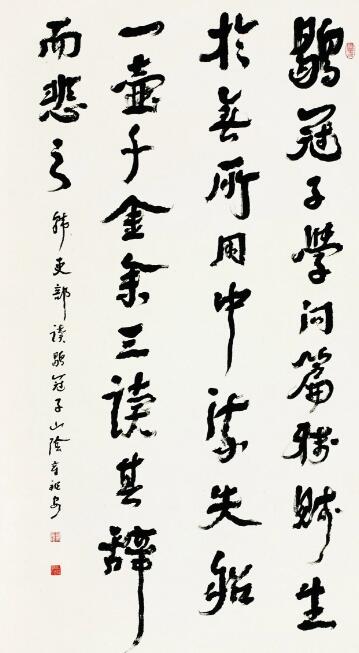

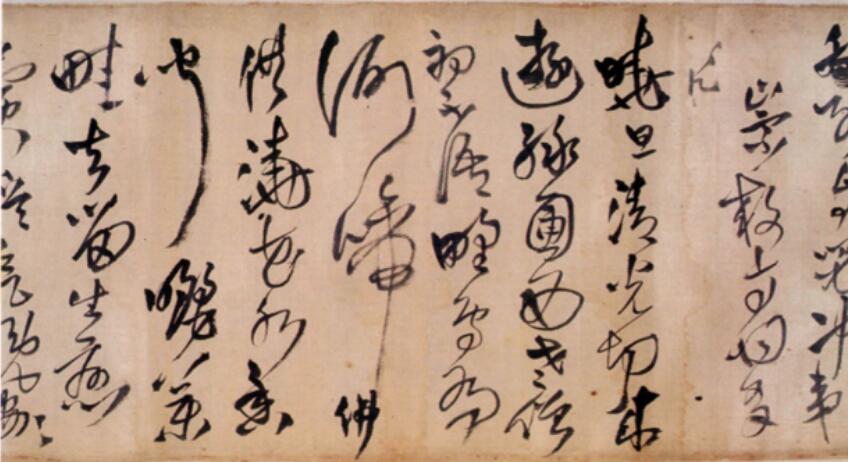

赵安如老师书法创作课程视频

名家书法 1362人已学

从广义讲,书法是指文字符号的书写法则。换言之,书法是指按照文字特点及其含义,以其书体笔法、结构和章法书写,使之成为富有美感的艺术作品。汉字书法为汉族独创的表现艺术,被誉为:无言的诗,无行的舞;无图的画,无声的乐等。

微信咨询

微信咨询

免

免

名家书法 1362人已学

免

免

名家国画 4243人已学

本课程原价40元/节。原价:160元

优惠价格:40元。

免

免

名家国画 4765人已学

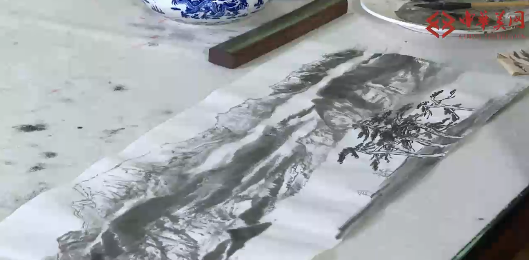

国画一词起源于汉代,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。国画是中国的传统绘画形式,是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等,题材可分人物、山水、花鸟等,技法可分具象和写意。中国画在内容和艺术创作上,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认知。

本课程原价40元/节。原价:600元

优惠价格:150元。

免

免

名家国画 4128人已学

国画一词起源于汉代,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。国画是中国的传统绘画形式,是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等,题材可分人物、山水、花鸟等,技法可分具象和写意。中国画在内容和艺术创作上,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认知。

本课程原价40元/节。原价:400元

优惠价格:100元。

免

免

名家国画 4994人已学

国画一词起源于汉代,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。国画是中国的传统绘画形式,是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等,题材可分人物、山水、花鸟等,技法可分具象和写意。中国画在内容和艺术创作上,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认知。

本课程原价40元/节。原价:240元

优惠价格:60元。

免

免

名家国画 4467人已学

国画一词起源于汉代,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。国画是中国的传统绘画形式,是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等,题材可分人物、山水、花鸟等,技法可分具象和写意。中国画在内容和艺术创作上,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认知。

本课程原价40元/节。原价:480元

优惠价格:120元。

免

免

名家国画 4565人已学

国画一词起源于汉代,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。国画是中国的传统绘画形式,是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等,题材可分人物、山水、花鸟等,技法可分具象和写意。中国画在内容和艺术创作上,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认知。

本课程原价40元/节。原价:810元

优惠价格:210元。

免

免

名家国画 4076人已学

国画一词起源于汉代,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。国画是中国的传统绘画形式,是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等,题材可分人物、山水、花鸟等,技法可分具象和写意。中国画在内容和艺术创作上,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认知。

本课程原价40元/节。原价:240元

优惠价格:60元。

【中华美网·书评】中国城市何以链接世界——评《世界文化名城评价研究》

【中华美网·非遗推荐】成都“面人熊”四十年坚守 用面团捏出百味人生

【中华美网·清单】德阳潮扇传承——独守四川一绝

【中华美网·人物】彝族阿细跳月国家级非物质文化遗产传承人——段正荣

扫码关注公众号

服务热线:028-86250332

主编信箱:zhonghuameiwang@sina.com

企业合作:bashuhuapai@sina.com