所以,你到今天也还会不断听到,毕加索老了仍想“自废武功”,只想一辈子“像孩子一样画画”。古今中外,在艺术大师的绘画中,我们会发现他们在创作中也受到了儿童绘画稚拙天真创作理念的影响,这其实是艺术家回归初心的艺术表达。

儿童节即将来临之际,我们来聊聊艺术家的“儿童画”。

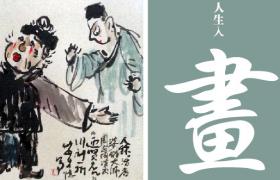

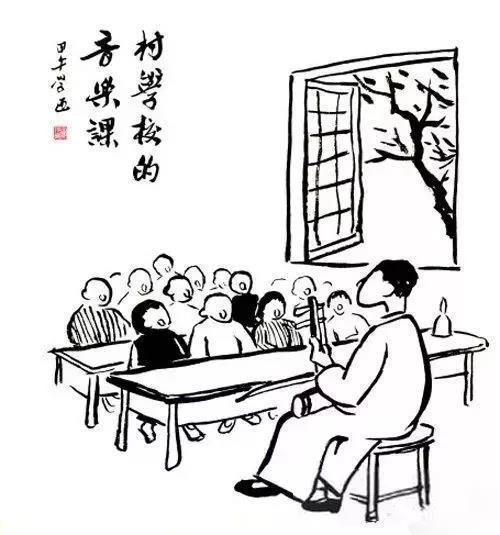

朱光潜先生曾评丰子恺:“他的画里有诗意,有谐趣,有悲天悯人的意味;它有时使你置身市尘,也有时使你啼笑皆非,肃然起敬。”

作为画家,他的漫画妙趣横生;作为文学家,他的文字平易温润;作为家人,他洞察生活百态,细细勾勒人间的情味。丰子恺曾说:“我的心为四事所占据了:天上的神明与星辰,人间的艺术与儿童。”

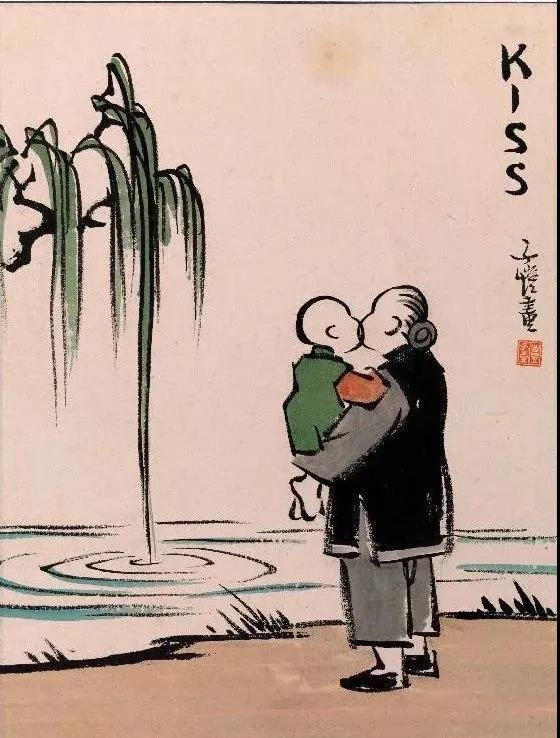

善于洞察生活的丰子恺有大量表达孙子与奶奶、孩子与母亲之间爱意的作品。

比如在丰子恺一幅名为《KISS》的作品中,画中的杨柳最有意思,奶奶抱着宝贝孙子去踏春,孙子爱奶奶,亲一口,垂柳也亲吻着那一泓春水。画面以简笔勾勒出一幅宁静祥和的生活画卷。

又如丰子恺笔下的那一钩新月,对于家庭与孩子的情感,是最令我们动容的。

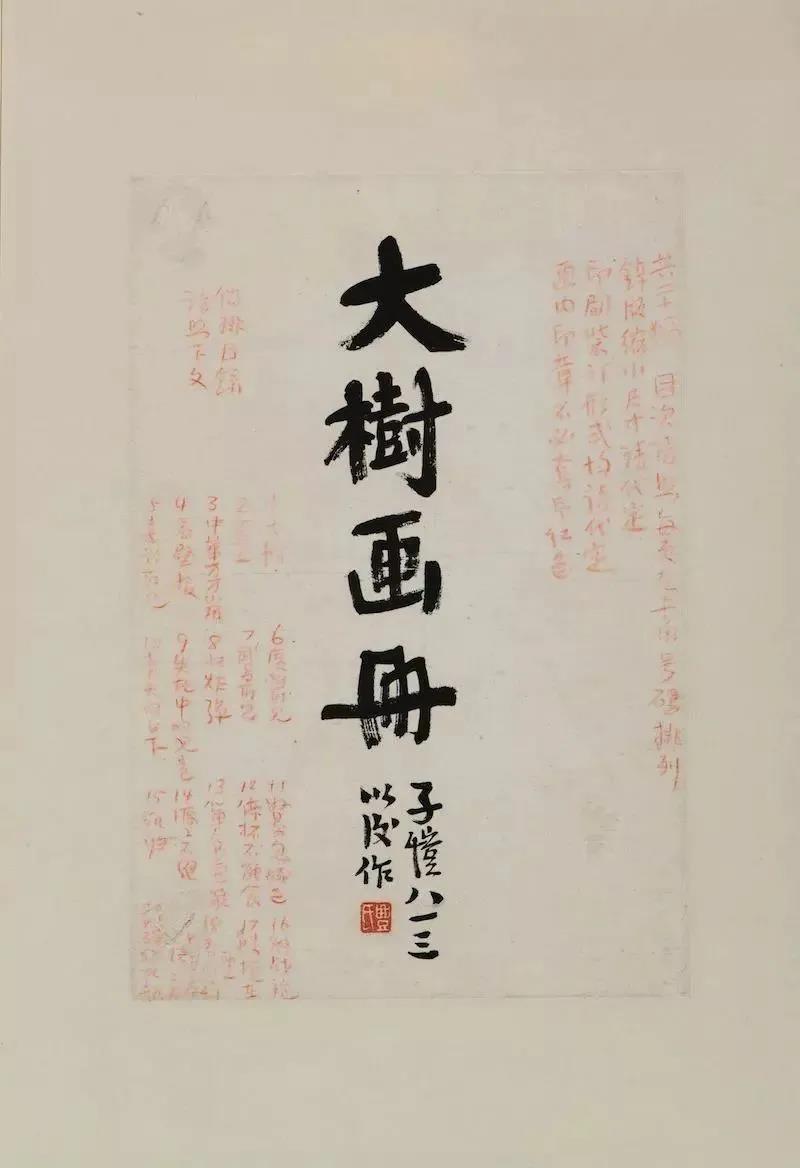

丰子恺既能勾起观者对于母亲和童年的美好回忆,也能凭借一幅小画震撼人心,《大树画册》中赤裸裸的画面让你的眼睛无处可躲。尤其是丰子恺以儿童视角入画,但表达的却是战时场景,这也是丰子恺曾经经历过数次逃难式的大迁徙中的真实记录。

1937年11月下旬,日本人采取迂回战术突然袭击丰子恺故乡石门镇,根本不及预防,仓促之际,丰子恺领着家族十多个人,带着两卷铺盖,逃离当时已经成为火线的石门镇,一路经杭州、桐庐、兰溪、衢州、上饶、南昌、湘潭、长沙、汉口,最后达到桂林,其中数次与家中老小失散,正是在这次被丰子恺称为“艺术逃难”的过程中,《大树画册》诞生。

早期诞生于战时的《护生画集》也常常遭遇到非议,丰子恺与民国时期著名记者、作家曹聚仁之间就有一段关于《护生画集》的争议。在丰子恺逃难到汉口的时候,有人告诉丰子恺说:“曹聚仁说你的《护生画集》可以烧毁了!”让当时的丰子恺倍感吃惊。

也有人诋毁说,今天的战况下你竟然只是感恩于禽兽,丝毫看不到百姓的疾苦。更有挑刺的人说,一滴水里有无数的小虫,你这护生根本不彻底。

“我们为什么要杀敌?是因为敌不讲公道,侵略我国,违背人道,涂炭生灵,所以要‘杀’。我们是为真理而战,为正义而战,为人道而战,为和平而战。我们是‘以杀止杀’,不是鼓励杀生,我们是为护生而抗战。”丰子恺曾经公开回应关于《护生画集》的诋毁。在丰子恺看来,所谓护生与杀敌是不冲突的,要护的是“心”,爱护生灵,劝诫残杀,更是可以涵养“仁爱”,可以诱致世界的“和平”。

丰子恺的文学、艺术总的来说,都离不开爱心、诗心、佛心、童心的主题。他以孩童般纯真的灵魂和“平淡天真”的绘画,传播真善美,实乃漫画人生之最高境界。

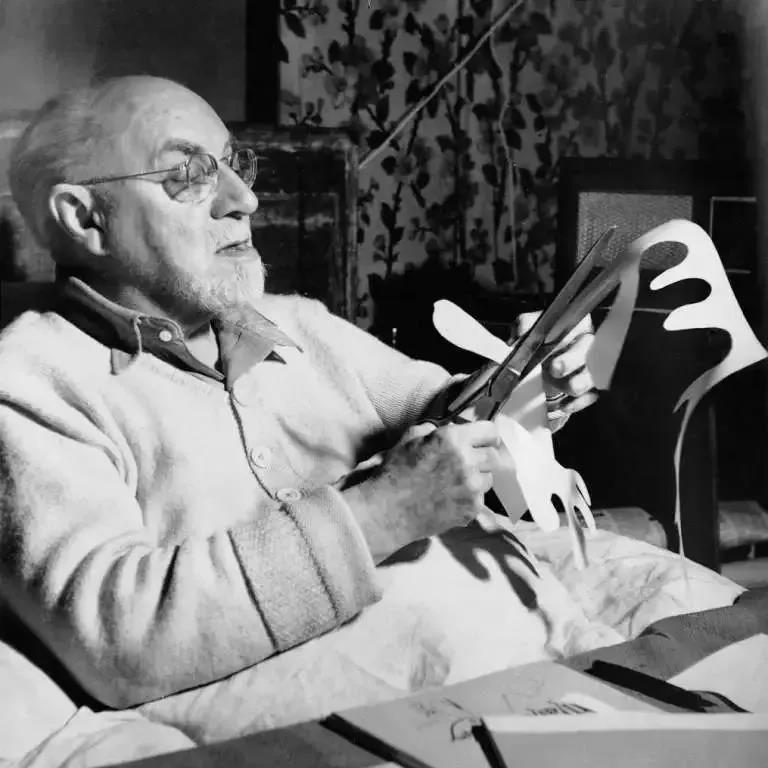

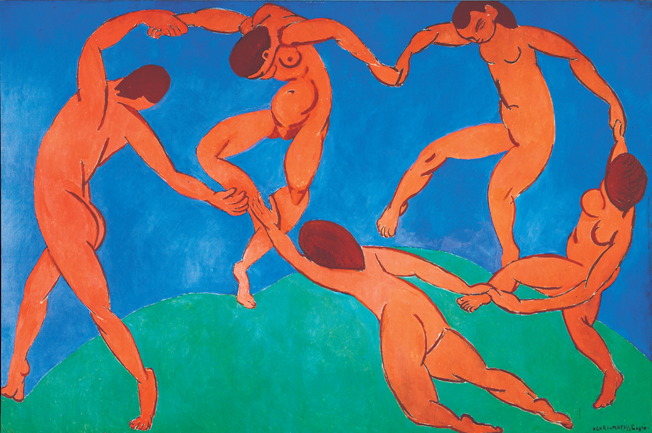

如果要说最具孩子气的艺术家,马蒂斯一定能在前三占个座。他常用孩子的眼光去观察和表达自我。

孩子的眼光是什么样的呢?是单纯的,不带任何偏见地去观察和认识世界。是感到快乐的时候,会不自觉地跳起舞蹈,像是要飞起来了一样。

是尽管生病不舒服,看到漂亮的纸片时立马高兴起来,忘记悲伤。

是“用彩色纸剪了只小鹦鹉。这样,我也变成了一只小鹦鹉”。

马蒂斯体验和观察世界的思维模式就像孩子一样,毫不掩饰与隐藏自己的情绪和想法,不为迎合大众的审美习惯和欢迎而进行创作。悲伤忧郁不一定要是蓝色的,鹦鹉为什么就不能是彩色的呢?用孩子的眼光看世界,你会看见世界其实简单得可爱。最直接的表达自由且烂漫。

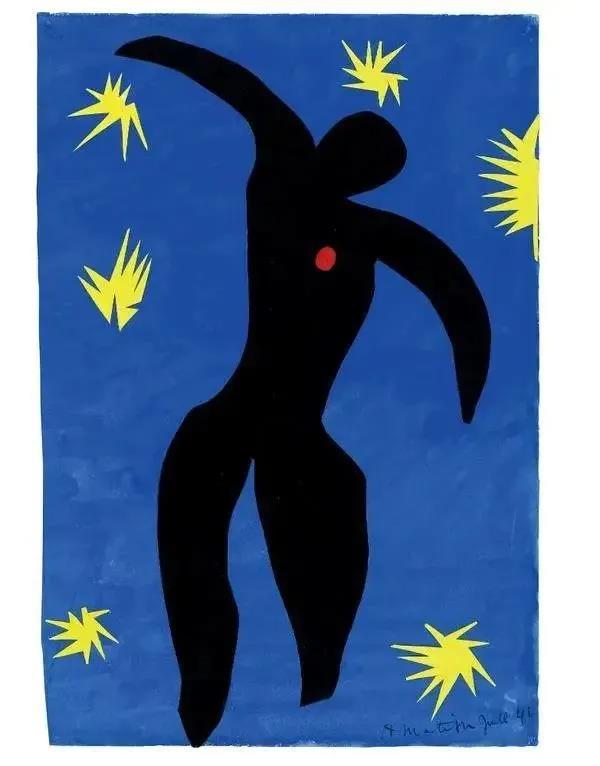

马蒂斯剪纸集中的一幅《伊卡洛斯》,明亮的蓝色,点缀着闪着光的星星。黑色的小人舒展四肢,弯曲的手臂像是两只机翼,正带着他飞行。

要了解一件作品,可以先去看看艺术家在创作时都经历过什么。这些遭遇,通常都会影响到创作,并在作品中得到一定的体现。马蒂斯在剪《伊卡洛斯》时,已经是一个经历过两次世界大战,正在不断和肠炎作斗争,甚至一度只能躺床上的老人。身体的病痛让他再也无法创制大幅油画。马蒂斯就在涂好颜色的纸上剪出形状再拼贴,始终保持对绘画的探索与自我的表达。

他选择去创作神话故事里的伊卡洛斯:出逃的伊卡洛斯,在父亲的帮助下背好了用蜡做成的巨大翅膀,朝着天空飞去。起飞前,父亲叮嘱伊卡洛斯,不要飞得太高,当心被太阳融化。但第一次飞翔的伊卡洛斯太开心了,他越飞越高,朝着太阳飞奔而去。蜡却在阳光里融化,翅膀脱落,伊卡洛斯开始往下坠落。

这是个悲剧故事吗?不是的,故事结局很美丽。伊卡洛斯最终坠落了,但他有一颗红色的心,他的心是热的。他年轻,他想活出自己,他想背叛一切捆绑住他的东西。

尽管经历过最坏的战争,最大的屠杀,最糟糕的疾病,但在艺术的世界里,马蒂斯还可以继续拿起剪刀创作,憧憬着自己的太阳,心脏砰砰跳。就像小时候站在讲台上,大声说出我长大以后的梦想,对热爱的事物一片赤诚。

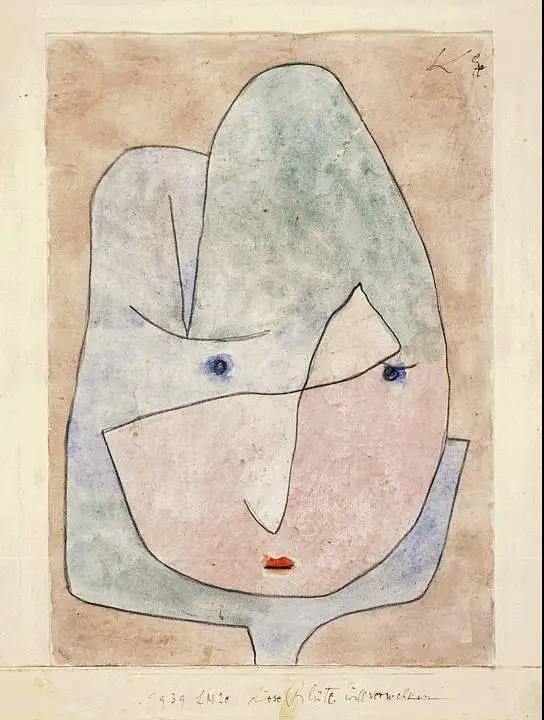

保罗·克利被誉为二十世纪变化最多、最难以理解和才华横溢的杰出艺术家之一。

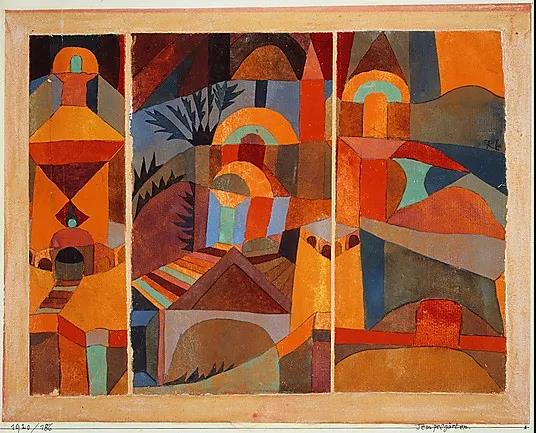

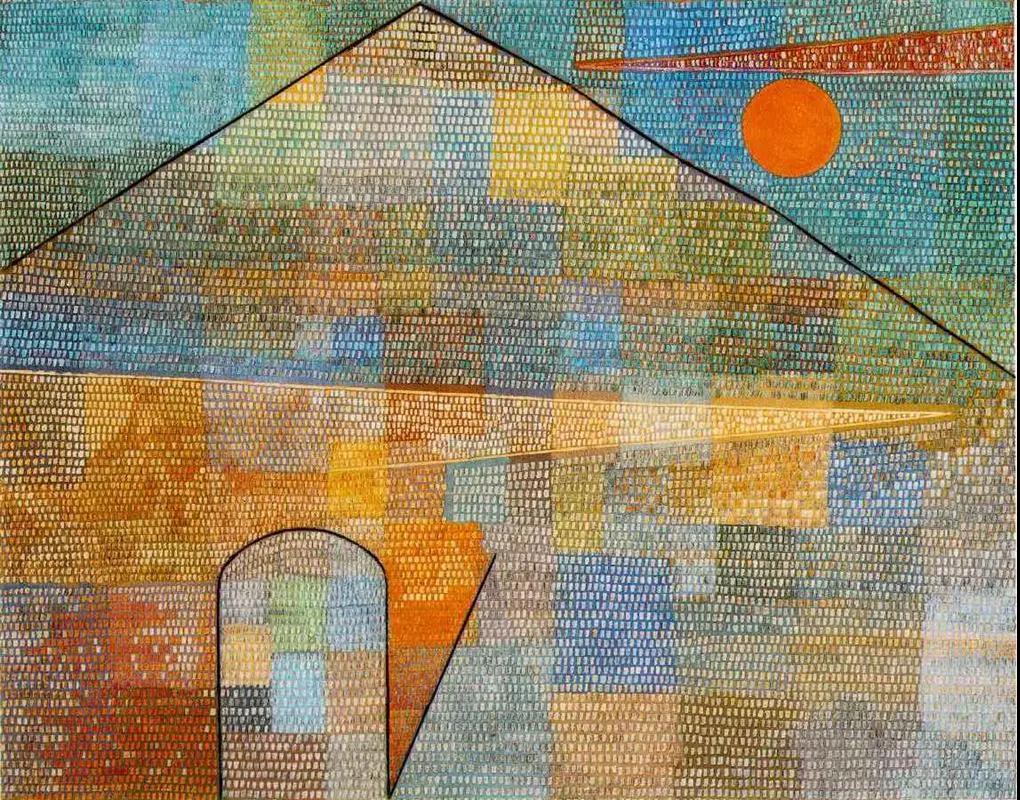

他在突尼斯期间创作的水彩画《哈马马特的清真寺》清晰地传达了这一信号:随意而孩子气的风格,不切实际的颜色,两者造就的构图竟惊人地成熟,其中不同色调相互衬托、相互抗衡。

克利有一句名言:“艺术不是模仿可见的事物,而是制造可见的事物。”他认为,在和宇宙的关系中,视觉世界仅仅是一个孤立的实例,还有很多其他的隐而不见的真实,而艺术家的任务就是要揭示可见事物背后的真实。克利将艺术看做是天地万物的寓言,而他选择以儿童画的方式讲述这个故事。从艺术史的意义上说,他是以儿童的视角革新艺术视角,以儿童的涂鸦反叛熟练技法,以儿童未被教化的纯真稚拙对抗传统规范。

克利与艺术有关的童年记忆,是由他舅舅开的餐馆里大理石桌面上的纹路开始的。同时,生长在音乐之家的克利继承了父母在音乐方面的天赋,7岁学习小提琴,11岁时就开始了与伯尔尼市立管弦乐队的合作。完全不通音律的人很难理解克利,因为克利的许多作品的灵感都源自音乐。

音乐的抽象性、流动感是构成他创作的本质元素,克利还将音乐理论应用于在包豪斯的教学中,用对位法阐述线条的能动性,用“旋律配合法”论证光谱色彩的律动。

“没有专制,只有自由的呼吸。”这是克利的艺术。“童趣”就是他的创造方法,通过返回一种“生活和艺术快乐结合”保留纯粹元素,避免无效描绘的童趣绘画,克利找到了绘画中的“自然法则”。

艺术大师试图回到童年,找寻的其实是一种纯朴、真挚、忠于内心的表达,他们尝试像第一次看到这样的事物来看待和表达周围的一切。儿童节来临之际,我们重温艺术家们的艺术回归之路,也是提醒自己,儿童的本性是多么可贵。这份“初心”,是艺术创作值得珍视的原创力。

END

出品/中华美网

制作/中华美网新媒体事业部

编审/李思家

中华美网首页

中华美网首页