希腊人竭力以美丽的人体为模范,结果竟奉为偶像,在地上颂之为英雄,在天上敬之如神明。

——丹纳《艺术哲学》

▲ 《萨莫色雷斯岛的胜利女神像》 卢浮宫“三宝之一”

希腊人的艺术突出地以身体为载体,是身体的艺术,这种艺术实践扎根于对个人的强调和对身体仪表的重视。“美而卓越”(kalos kai agathos),既指美好、有力而灵活的身体,也指求胜的意志和对秩序的遵守。

人是什么,能够成就什么,首先取决于他的身体。身体因此成为希腊艺术寻求其最高成就的舞台,如何通过理性的安排在人体雕像中表现出人的高贵和神的威严,如何通过石材表面的微妙起伏显示人性、人的超凡魅力与无法抗拒的命运,为此希腊艺术发展了一套丰富的视觉语言。

不仅如此,希腊艺术之所以被视为人类艺术史上一座不可逾越的高峰,并定下后世西方艺术发展的基调,还在于它对于“何为艺术的典范”有过自觉的理论反省和相应的实践,遂因之自身成为典范。

可视可触的图像,尤其是三维的雕像,在古希腊人的社会生活中扮演了鲜活的角色。图像无处不在,不仅只是装点空间,更是依据空间而设,为特定的社会情境而作。

它们不像在现代的博物馆中那样仅是被人观看。而是在仪式活动被环绕、被祭拜,甚至被抬着游行。图像是政治和社会的价值设定的载体,是寄托崇拜、企慕之所在,还是憎恨和泄愤之指向。

这种对于图像的“物”的生动性的强调和对公共性的关注,在于能够唤起集体对于某一件事情或某一个观念的记忆。这样的物品在古希腊可以是大型公共雕塑,立在作为节庆、集会与贸易中心的市场(Agora)上,可以是立在墓前的大型彩绘陶瓮,也可以是一座神庙。

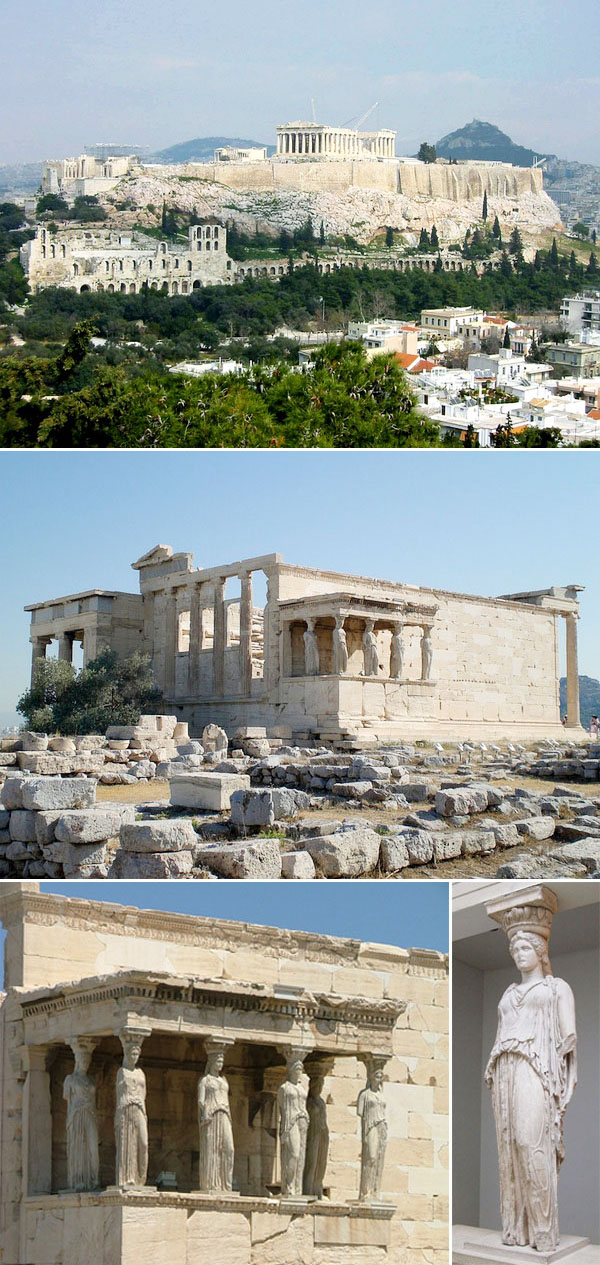

▲ 帕特农神庙

希腊雕塑为人类留下有史以来最为完美和崇高的人类形象。就古典时期的雕塑及其罗马复制品来看,它们确实达到了神性和人性、普遍性与个体性的高度统一,这是世界上任何一个民族都未曾取得的成就。正因为如此,我们与其把希腊雕塑当做是人类普遍性的证明,毋宁当做是它的一种特殊表现。我们要追问的是,希腊雕塑是何以走上这条独特的自由之途,即从神性向人性、从普遍性向个体性生成的道路的?

我们知道,希腊雕塑是从承袭埃及程式开始演化的。古风期库罗斯像的演变已经证实,希腊人根据真实的视觉逐渐在埃及的程式上增加了许多自然主义因素,甚至还在晚期更改了库罗斯像双脚的前后顺序。

更改程式,完全是由希腊雕塑所处的空间位置决定的——因为它们都伫立于公共空间中,必须适应于人们眼光的考验。同时,姿势的改变也反映了希腊人自身自由意识的最初觉醒。

▲ 古风期 库罗斯像

正如希腊的民主制遵循着从有限民主向普遍民主转化的逻辑一样,艺术中的自由意识一旦觉醒,便一发而不可收拾。希腊雕塑中真正决定性的变革由此产生于古典时代初期。

这仍然是一尊库罗斯像,据说是雅典雕塑家克里提奥所作,故被称为“克里提奥少年”,制作年代约为公元前485年。这是迄今为止,为人所知的最早的一座真正意义上的“立像”。

▲ 《克里提奥少年》

在此前的古风期雕塑中,人像用双腿平均承担重量。与其说是站立着,不如说被凝固在走动的姿态中。可是,《克里提奥少年》打破了上述程式,他双腿虽仍呈前后之状,但全身重心已放在靠后的左腿之上,重心的改变致使右臀微提,头部也略略向右侧转。

从此,库罗斯像严格的左右对称程式,开始让位给一种称作“对偶倒列”的自然姿态,即身体姿态在非对称之中的平衡。使克里提奥少年仿佛一个独立的生命,靠自身的姿态对我们说话,也使我们能够通过移情,体会到雕像散发的那种轻松自如。

当然,克里提奥像产生的进步还是初步的,它仅仅表现了一个人真实的站立姿态。对其他雕塑家来说,更大的难题在于如何征服“运动”,即表现一个自由人的各种生命活动。

我们可以借助两件青铜作品来看看希腊人在征服运动时所取得的成就。

▲《宙斯或波塞冬像》青铜

显然,从材料上来说,青铜作品较之大理石作品更适宜表现运动。《宙斯或波塞冬像》展现的是一尊呈大字型自由站立的男子雕像,他被称为“宙斯或波塞冬像”——因为他右手高举的既可能是宙斯的雷电,也可能是波塞冬的三叉戟。大约制作于公元前460年左右。他两臂展开的距离约与身高(2.10米)相当,如此大的运动空间,只有青铜作品才能达到。

雕塑师在表现运动时充分考虑了造型艺术的美学特征,即他选取了莱辛所谓的“最富包孕性的瞬间”——在主人公蓄势待发、将掷而未掷的时刻——来表现运动,从而赋予雕像一种无与伦比的崇高和优雅的精神气质。

▲ 《掷铁饼者》(Discobolus),公元前5世纪米隆的青铜原件的罗马大理石复制品,出土于意大利罗马蒂沃利(Tivoli)附近的哈德良庄园(Villa Adriana )。现藏于伦敦大英博物馆。

大约十年后,雕塑家米隆创作了令人激赏的青铜作品“掷铁饼者”(约公元前450年)。由于原作已佚,我们只能通过罗马人的大理石复制品来领略它的部分神韵。米隆选取与《宙斯或波塞冬像》相同的手法来表现运动,捕捉到运动员把手臂后摆到极致,即将把铁饼掷出那一瞬间的形象。他把全身肢体的运动都统一在造成上述印象的姿势中,于静穆中蓄积了春潮勃发般的力量,并把这种力量传递给观众,激励我们在心中去完成运动员未竟的动作。

▲ 米隆《掷铁饼者》(Discobolus),青铜复制品,丹麦,哥本哈根。

不过,这两座雕像同时也暴露出自己致命的弱点。尽管都是圆雕作品,《宙斯或波塞冬像》和《掷铁饼者》不幸都表现出某种单面性,即它们最适宜于从正面加以观赏。在前者的正视图中,脸呈侧面,躯干呈正面,腿则呈侧面,这一形式简直与最古老的埃及浮雕程式如出一辙。而在后者那里也不例外(除了脸部是正面的)。

米隆在创作中为了造就最佳的正视效果,甚至不惜牺牲掷铁饼者姿态的自然性,就是说,若按米隆设计的姿势,铁饼是无法掷远的。两件作品若从侧面观看,都有种种不尽如人意之处。

与此同时,希腊的建筑雕塑却因为其单面性而大放异彩,在征服运动的过程中获得了更大的成功。

建筑雕塑作为希腊神庙必不可少的装饰成分,被安置在以下三个地方:任何一座神庙的三角楣;多立安神庙的间板,以及爱奥尼亚神庙的中楣饰带。在这三块地方,只有三角楣允许用圆雕布置,其余的则都用浮雕。

▲ 奥林匹亚,宙斯神庙遗迹(The remaining structure of The Temple of Olympian Zeus)。

由于三角楣是一块呈钝角三角形的完整空间,古典时代初期的希腊人已开始考虑如何把所有雕像统一而协调地安置在这个完整空间内,并尝试用群像的方式来表示运动。

▲《阿波罗与半人马之战》宙斯神庙,西山墙,群雕:雅典,奥林匹亚考古博物馆

西部三角楣饰描述的是拉庇泰人的王佩里图斯邀请半人马赴宴,半人马们喝醉之后开始抢劫女子而被前者击败。其阿波罗神像现存于奥林匹亚考古博物馆。

在奥林匹亚宙斯神庙的西三角楣上,可以明显看出上述目的:整个三角楣描述的是佩里图斯婚宴上半人马与拉庇泰人的战斗。阿波罗站立于中央,周围是佩里图斯和忒修斯。各部分雕像相互关联,又形成相对独立的群像。

▲《阿波罗与半人马之战》局部

给予我们深刻印象的是阿波罗右边的一组雕像:拉庇泰国王的新娘希波达弥亚正在抗拒一半人半马怪的劫掠。我们甚至看清了他们脸上的表情:新娘的厌恶感和半人半马怪的痛苦难耐。

▲ 《赫拉克勒斯和克里斯的公牛》

宙斯神庙的间板也十分生动地描绘了运动的主题。其中一幅是赫拉克勒斯与克里特公牛的搏斗:人牛相搏的两股力量正好交叉构成X型的张力结构,反映了雕塑家杰出的构思才能。

但是,只有菲狄亚斯及其学生以及雅典卫城的建筑雕塑,才代表着古典艺术征服运动的最高成就。当我们的眼睛从帕特农神庙三角楣上残存的圆雕作品,从神庙内部爱奥尼克式中楣上那长长的浮雕饰带,还有其他的一系列作品上面一一掠过时,我们的心灵受到了真正的感染。

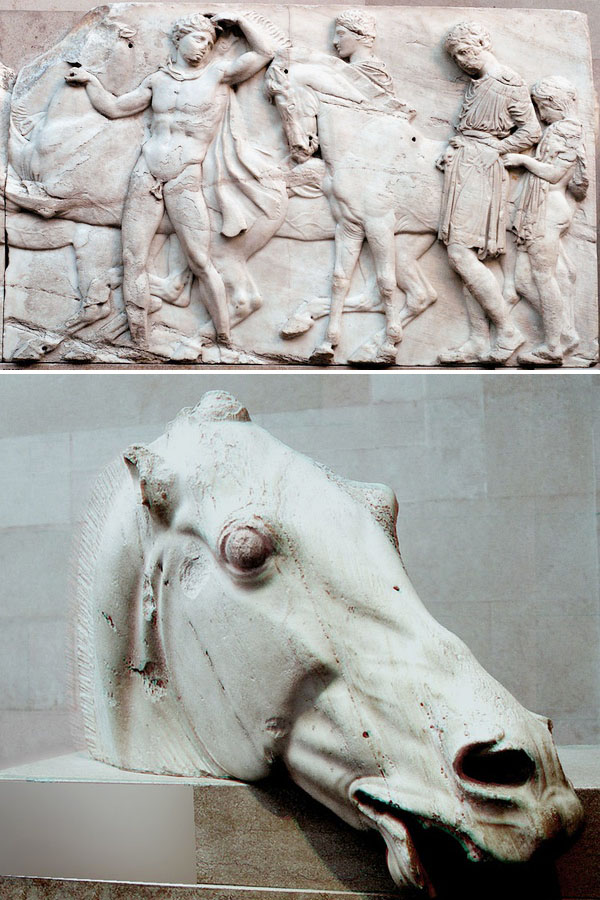

▲菲迪亚斯 帕台农神庙的群雕,展出长度合计长达750米,现藏于大英博物馆。

我们所受的感染并非仅仅是来自于解剖的准确、比例的精湛和形象的美丽,而是穿过这一切渗透出来的、如同下午的阳光般明亮轻松的生命气息和诗意;一种曾经于“克里特-迈锡尼”文明中的高度文明的气质,现在带着所征服的世界的全部丰富性,重新回到了我们的身边。

▲ 菲狄亚斯 帕台农神庙的雅典娜全身像和侧面胸像

你看,阿尔忒弥斯与阿芙洛狄特相偎相依,浑欲无事;雅典娜则抬起一脚欲解(或系)鞋带,一派天真;河神的姿态在欲起欲卧、欲睡欲醒之间;行进的行列中,马上骑士的表情那么的轻松自如,他们自由下垂的腿,与坐骑那筋製暴起的腿相比,就象雅典城邦中公民与奴隶的差别一般鲜明,而马下的骑士则如此倦慵,甚至要童仆推他上山。

▲ 菲狄亚斯帕台农神庙的浮雕和马的头部

这种轻雅曼妙的“菲狄亚斯风格”影响深远,直到公元前5世纪末,依旧可以从一系列的作品中,分辨出它的身影。凡此种种都告诉我们,在建筑雕塑领域,希腊人已经赢得了他们所需要的一切自由,达到了随心所欲不逾矩的境界。

▲ 菲狄亚斯 位于雅典卫城北边的厄瑞克修姆庙(Erechtheum)的女像柱,全景及局部图。

然而,在独立的圆雕领域,重大的变革还在进行之中。变革所要解决的问题可以简述为:如何为运动雕像创造出适合从各个角落加以面面观的立体美感?

这种美感显然是希腊政治民主制意识的一种美学体现。正如在政治中,希腊人不允许特权存在,在美学中,他们同样设法取消某种视角的优势地位。早期青铜雕像因为其单面性显然不符合时代要求。正是在这样的背景下,大约于公元前440年,波留克列特斯(Polykleitos)创作了堪称楷模的《荷矛者像》。

作为古典雕塑“法规”的缔造者——他曾经写过一部论述雕塑法规的书,波留克列特斯在《荷矛者》身上倾注了他所有的深思熟虑,以求表现他的新发现。由于青铜原作已佚,我们只得根据这件雕像的罗马大理石复制品大致作一个分析。

▲ 波留克列特斯《持矛人(Doryphoros)》 罗马时期的复制品 高2.12米 现藏于那不勒斯博物馆,这是其中俄罗斯普希金博物馆(Pushkin Museum)的一件复制品。

《荷矛者》塑造的是一位正在行进中的青年男子。这种表现处于静与动之间的“富于包孕性瞬间”,一直是希腊雕塑的显著特点之一。波留克列特斯的新发现,首先,始于《克里提奥少年》的“对偶倒列”手法,在《荷矛者》那里得到了完美的体现。他的重心集中在右腿上,左腿完全放松,仅用脚尖支撑地面;与之相反,手部动作则呈左手紧张(持矛),右手放松(自然下垂)的态势,与双腿形成了微妙的对比。躯干的左右两部分也分别作了不同的处理,相同位置的每一块肌肉因为受力差异而绝无雷同。脸部已明显右转。

▲ 波留克列特斯《拿铁饼的人》藏于大英博物馆

这样,便在雕像的整体形式上造就了一条优美的倒S形曲线,这条曲线日后将在哥特式和文艺复兴艺术中得到了高度的推崇,主要用于圣母和女性形象。其次,波留克列特斯还在雕像上面应用了严格的比例法则,形成了和谐的抽象形式系统。例如,荷矛者头部与全身的比例为1:7,脚的长度为手掌宽的三倍,从脚到膝盖的长度为手掌宽的六倍,膝盖到腹部中心的距离亦与之相同,等等。这些正是他的论文《法规》中的内容,显示了希腊人对一个数学化的理想宇宙的高度关怀。

▲ 波留克列特斯《系头带的男青年(Diadumenos)》

最后一个,也是最重要的进展表现为,波留克列特斯把他的上述发现都用在强化雕塑的占据实际空间的造型因素上面,不但创造了结实耐看的正视形体,更造就了无论从哪一角度看都同样生动有力的复合美感。以雕像的两个侧面为例:右侧由躯干和承重的大腿形成一条有力的垂直线,显得刚毅而坚贞;左侧则由荷矛的左手和曳后的左脚的斜线两次打破直线,形成相互呼应的两个三角区,给人以休闲放松的感觉。

▲ 普拉克西特勒斯《奥林匹亚的赫尔墨斯》

古典晚期的雕塑家普拉克西特列斯(Praxiteles)是波留克列特斯之后最著名的希腊雕塑家。他把波留克列特斯的理想“法规”与形象的具体生命感结合起来,创造了一系列细腻动人的美的形象。我们从他的《奥林匹亚的赫尔墨斯》、《尼多斯的阿芙洛狄特》和《克涅德的阿芙洛狄特》中,可以清楚地看到波留克列特斯的影响,例如人体的倒S形曲线,《荷矛者》式的对偶倒列等等。

▲ 普拉克西特勒斯《尼多斯的阿芙洛狄特》

不过,在普拉克西特列斯那里,那条倒S形曲线(《阿芙洛狄特》可能是希腊最早的一件裸女雕像),成为人类艺术史上这一伟大传统的最初源泉。举世闻名的《米洛的维纳斯》,事实上不外乎是普拉克西特列斯和受其影响的其他作品的某种混合和变体而已。

▲ 普拉克西特勒斯 《赫耳墨斯和婴儿狄俄尼索斯》正面,和反面

普拉克西特列斯的作品还向我们展示了明显的自然主义倾向——他的作品较之古风期和古典前期、盛期的任何作品都更接近于真实的人体。他以自己所创造的希腊最美的男人体和女人体,为我们所描述的希腊古典美的历程,即以神性向人性、从普遍性向个体性的生成。

▲ 普拉克西特列斯《阿波罗和蜥蜴》

古希腊雕刻大师:6+1

波留克列特斯(polykleitos),创造了三个理想男性形象:系头带,长矛和铁饼。

在他之前或同期,出现了“古典希腊时代三大雕塑家”:没有真人大小的女性裸体雕塑。 在他之后的时代,又出了“希腊化时代三大雕塑家”:真人大小的女性裸体雕塑出现了。

在波留克列特斯之前、之后共计有六位古希腊的雕塑家,他们之间没有水平高低的对比,只是风格不同。

古典希腊时代(Classical)的三位大师:

米隆(Myron of Eleutherae,前480-前430),掷铁饼者,雅典娜和马西亚斯等。

克勒西拉斯(Kresilas,前5 世纪),伯里克利(Pericles)的胸像,受伤的亚马逊人等。

菲迪亚斯(phidias,前480-前430),“最伟大的古希腊雕塑家”,帕台农神庙和宙斯神庙的雕塑等。

希腊化时代(Hellenistic)的三位大师(亚历山大大帝的部下建立一批希腊化国家的时代)

斯科帕斯(Scopas,约前395-前350年)

留西波斯(Lysippos,约前395-前305年)

普拉克西特列斯(praxiteles,公元前4世纪)

相关链接

中华美网首页

中华美网首页

提交