钱磊,四川省诗书画院(四川省画院)专职画家、展览部部长,中国美术家协会会员,四川省美术家协会理事,成都市美术家协会副主席,四川省工笔画会党支部书记兼副会长。美国艺术科学院教授,法国蒙彼利埃市荣誉市民。第一批巴蜀画派影响力代表人物。

钱磊:不安分的“穿行者”

文/张琰

有评论指出,在钱磊的作品中,很多不是中国画传统的构成方式,而是西画的构成。钱磊本人也并不否认这一点,在他看来,中国画并非是一成不变,绘画语言的创新与中国画精神的传承并不是非此即彼的关系。

在采访钱磊之前,已多次在画展上见识其作品。早期他的作品主要是以民族题材为主,极富抒情和浪漫色彩。而最近两次见到他的作品是在 “从解放碑到宽巷子”2015成渝美术双百名家双城展和和2015四川省首届文化节上“文华奖”美术作品上,只见他跳出早期经常表现的民族题材,将目光投向更具普遍意义的人群,比如船头席地而坐的一群渔夫,古道上行进的马夫,画面背景与人物的排列流露出浓厚的生活气息,但也依旧不失其作品中惯有的东方含蓄之美。

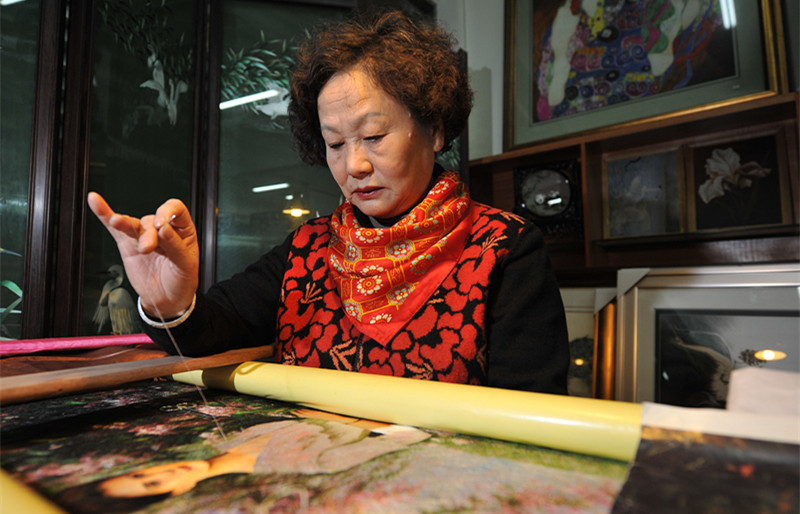

见到钱磊其人,才发现他跟“含蓄”二字并没有多大关系。他的身材高大魁梧,讲起话来嗓门洪亮,用语简单干脆,毫不扭捏。只是画室墙壁四周贴着的人物墨稿图能让人窥见其粗犷外表下细腻的一面,他喜欢听书、看戏、看电影,有心地用笔记录下戏里的人物服饰和生活场景,这些都成为了他画作里源源不断的养料。与他交流久了,总不由地让人想起木心书里的一句,“草莽气中带着书卷气”。

钱磊《半波飞雨半波清》138x138cm 2018年

将西方艺术融于中国绘画

钱磊的父亲与彭先诚是画友。在70年代彭先诚在东城根少年宫从事少年儿童绘画辅导时,还在读小学的钱磊就被父亲送到彭先生的班上学习。彭先生教授的少儿绘画以启发儿童的创造力和面向生活为宗旨,常将学生带到农村、工厂、动物园、植物园画速写、创作。钱磊在其中受益菲浅,创作了不少画作参加儿童画展。之后读美术专业中学并考入四川美术学院。

从四川美术学院毕业后,创作了一组气势磅礴、素描结构严谨的工笔画,并参加了全国美展和全国新人展等重要展览,这为钱磊之后在画界获得的荣耀埋下了伏笔。在画界初露锋芒后,一改往常的画风,转而投入到中国传统绘画笔墨技法的学习和研究中,他的绘画技艺也随着刻苦的研习越发纯熟。与此同时,他通过自己的努力将中国艺术引向海外。

钱磊《五架三间新草堂》138x34cm 2018年

2002年,成都与法国蒙彼利埃结为友好城市的10周年庆典,钱磊作为代表参加了在蒙彼利埃的活动,他的展览《牧歌悠悠》在当地受到欢迎。此后,他作为中国文联的外派专家,曾前往德国、法国讲课、办画展,为东西方艺术的交流、推广做出了自己的贡献,并被法国政府授予蒙彼利埃荣誉市民的殊荣。

钱磊的创作以人物为主,主要有四个系列:一个是以藏族风情为题材的“牧歌悠悠”系列;一个是以戏曲为主角的“梨园杂记”系列;一个是以描绘古代歌舞升平景象的“春江花月夜”系列;还有一个是 “茶马古道”系列。每个系列都是一段关于他的光阴故事。

钱磊《春江风水边天阔》180x192cm 2017年

这就是中国画的“留白”

但无论吸收什么国外艺术思潮,观念如何与时俱进,钱磊作品中所绘的高士、英雄、仕女、名淑、甚至是无名小卒都脱离不了中国历史人物本身的寓意。在他看来,不论用什么样的媒介和技法,中国哲学理念和人文精神才是中国绘画艺术所要的表达精髓。他在国外给学生上课时,为了让当地学生懂得如何欣赏中国画虚实和留白意境之美,特意找来了电影《三岔口》的一个片段,精彩的打斗场面让外国学生看得目不转睛,随后是一个出其不意的几秒钟黑屏,学生看得云里雾里。

钱磊走出来,对学生说,这就是中国艺术的“留白”。

产城:我知道你的绘画受彭先诚老师的影响比较大,除此之外,外界评论你的作品里有西画的构成,是否与出国的那几年经历有关?

钱磊:是的,从2000年开始的5年时间里,我大部分都在国外讲学。以前只是从书本里了解到的西方美术史,自己重新用眼睛又认识了一遍。这种深入家庭的接触,对西方艺术的感受肯定会对我的绘画有影响。

产城:西方哪位画家对你的影响比较大?

钱磊:我对席勒的作品比较感兴趣。线条是席勒画作中重要的倾诉语言,流露出他的情绪和性格。他对线的运用就像他对人心理的把握一样是赤裸的,毫不留情的,他的线条苍劲有力,有强烈的感情传递。也是我所知道的西方艺术家使用中国印章形式签名的画家。这是他绘画语言的独特魅力,我很欣赏。在我创作思路中,力求用笔尖、笔肚、笔根来抒发和感悟中国哲学理念和人文精神。

产城:关于西方艺术与中国传统艺术的结合,一直以来存有争议,比如借用西方技术,会被一些人说不传统了,如果只是重复传统,也会被指匠气重,无创新意识等等。对此,你是怎么看待的?

钱磊:其实清朝末年,第一批留学生出去后,无形中就引进了西画对中国画有益的成分,从那个时代开始,西方大师也在借鉴东方艺术的精髓,就跟毕加索马蒂斯借用了中国的线条一样。徐悲鸿《愚公移山》蒋兆和的《流民图》也在中国画中使用西方人体解剖来表现绘画人物。四川泸州的蒋兆和先生和近代的徐悲鸿开启了近代人物之变革。再者,从国画的发展来看,变化也是蛮大的,把我们今天一些名画家的作品拿到宋元明清来看,也是离经叛道的。我们现在的发展跟当年日本明治维新时期有点类似,有一段时间茫然,但很快就调整了。我们对笔墨的传承要好得多,中国画没走这样的弯路,我认为中国传统文化的根还是十分深厚牢固。

产城:你关注眼下比较火的现当代艺术吗?

钱磊:我跟他们(当代艺术家)关系挺好的,也经常会了解到他们的动向。相对于很多传统国画家而言,钱磊是开阔吸收的,他并不排斥当代艺术和当代艺术家,自言是蓝顶艺术队18号,每周都在一起踢足球。

另一方面,我一直在大学教授基础造型课。现在80、90后的学生其实对当代艺术的接受度比传统艺术接受度更多,他们有很多新的想法,这对我们师生彼此来说都是一个碰撞的过程,不能回避。

钱磊《寻中华绝远之地》272x138cm 2017年

产城:你对当代艺术的观念和图像化现象怎么看?

钱磊:先说西方的当代艺术,在国内看来多是标新立异。其实读读西方艺术史就知道,看当代艺术还是一个继承与发扬的关系,也不是突变的。当然也有天才型的人物,超越了当时正常人的审美,比如国外的梵高,中国的石涛、黄宾虹等等,但总体而言,还是循序渐进,从卢浮宫到奥赛再到蓬皮杜,西方艺术史是明朗清晰的。其实当时为各种流派思潮而创造梦想的人很多。只是随着时间长河,最后大浪淘沙淘出了一两个代表人物,比如法国画家毕加索、康定斯基。

产城:但传统和当代两个艺术圈子长期存在的壁垒也是不争的事实,中国艺术家从中国传统文化中寻找资源来作当代艺术,或者说两者的深度融合有没有可能?

钱磊《积雨远生烟》138x205cm 2018年

钱磊:其实,很多人把传统艺术和当代艺术分得很开,像楚河、汉界一样的,我看不是那么回事。当代艺术基本表现得是人性的,内在的东西,康定斯基1923年的《点、线到面》那本书里,把点、线、面概括为象征意义。中国画也是有象征意义,只是说我们的象征意义更表象一点,比如说提到梅兰竹菊,大家都会知道它们象征什么,我们的象征意义提前了一千年,诗书画印的结合其实就是内心吐白的高度体现。当代艺术也是一样,包括现在成都当代艺术家里有名的何多苓、周春芽,你仔细去独白他们的画,也是能读懂的。周春芽表达出的是中国审美情趣,但又不用中国的笔法,他的作品有一种偶然性,制造出很多意想不到的东西。比如太湖石系列,桃花系列。呈现出浓烈的东方情调。冷静下来反思当代和传统艺术的审美模式,用中国的绘画语言来讲究是“气韵生动”,按照西方艺术概论来讲,就是人对黄金比对色彩、点线面等元素的把控。为什么好的画基本上每个人都能认可,就是那么简单的道理。

产城:前些年你在国外多次办展,西方人怎么看你的画,西方对中国绘画的接受度究竟怎么样?

钱磊:按照西方的体系来说,我的画属于浪漫现实主义。当时在西方展览,外国人喊我讲画里面发生的故事,我发觉他们很想了解东方的密码。我就从卓玛讲到央吉,他们在做什么?想什么?我又在做什么?干什么?也蛮有意思。我追求充满着浓厚的生活气息,意境逼真,画技追求精湛。最终希望能走上一条精神式的复古主义。

要说中国绘画和当代艺术的相互影响,其实坦白来说原因主要有两点:第一,我们的能力还不至于能将全人类的共性挖掘出来;第二,西方绘画跟中国绘画的体系和观念确实不一样,随着全球一体化,大家开始相互接受融合,但还是有鸿沟,可能要很多年才能改观。

产城:你近期的作品跟你早期的已经发生了改变,是否是有新的想法和尝试?

钱磊:我确实也有一些想法。现在好像很流行穿越,有一天我突发奇想,想着如果我穿越到过去,那会是什么情景。我看了艾芜的《南行记》我翻阅过很多关于茶马古道的资料,在四川,古代物流有两种方式,马帮从栈道走,另一种是船从川江上走,这就导致了这些人的生活跟这两者是联系在一起的。我在翻老照片的时候,很想知道他们这几个人当时在做什么,想什么,怎么吃饭,睡觉,怎么传递他们的友情、爱情。

产城:这些人物原型来自哪里?

钱磊:刚开始完全依靠照片,后期我发现其实过去这些人的生活本质上跟现代人是一样的。比如说古时候的人都是“暴走族”,背个木筐,有个翻板翻上来,吊着一个葫芦。现在人呢,背着一个冲锋包,也吊着个水壶。古代打灯笼,现在打电筒……其实很多东西都是相通的。包括我的画作里的人物时明显的标志就是头上包一个帕子。其实清到民国,再到改革开放以前,四川的在服饰上主要特征。你看罗中立的《父亲》里也是头上包着帕子的老农,四川典型的服饰特征。我想把四川的人文重新通过一种媒介来表达,但不是史诗性的,是比较生活化的。

钱磊《大凉山回响—索玛花开》280x138cm 1907年

产城:除了传统绘画之外,我看你还是做了很多很“当代”的事,包括春熙路那个有名的彩雕人物群。

钱磊:是的,其实在那个彩雕人物群之前,旁边就有个雕塑,有一口石钟,这边是个民国的老年人,旁边是个衣着时尚的女人,从他身边走过去,很强调时间性。我当时想要做的不一样,想要融入情景,就是一群路人,真实的人,跟游客彻底融入。后来就出现了这样的情景,中间有三个美女,往春熙路里面走,还有个男人帮到提包。为了做出这些人物原型,我还去大业百货去找了当时比较时尚的衣服,找真人穿着这些衣服来拍摄。

产城:早几年你还将自己画作衍生出的各种艺术性产品,是否考虑把自己的作品和文化创意结合起来?

钱磊:想过。其实中国画也好,当代艺术也好,当收藏家将它拿回去后都是一段故事。比如我拿一串战国时代的珠子,我就会想这个珠子有好多人戴过,发生了什么,这种把玩是很重要的部分。故宫的任何一张名画都有丰富的情节,你看那些题跋,那些密密麻麻的印章都是一个个完完整整的故事,都可以拍成像《达芬奇密码》一样的电影。我觉得艺术品还是要跟生活的本身结合,也不是彻底地高高在上,跟生活脱离的很远。

产城:你说到这个,让我想起前不久的一条消息,中央美术学院动画系杨春将宋徽宗《芙蓉锦鸡图》为原型,制作的一段动画《美丽的森林》,征服了奥斯卡评委,有望冲击奥斯卡最佳动画短片。近几年中国传统艺术与现代技术的结合越来越多,你如何看待这样的趋势?

钱磊:这是历史发展的必然,也是合理的。我也在关注这方面,比如前几年成都双年展,有位艺术家以一张古画为蓝本,采用现代艺术让画面中的瀑布流动起来,并配以古筝音乐,给我留下了很深的印象。世博会上中国馆动态图也很出名,去年还也有个很荒诞的清明上河图,一个摄影师花费近三年时间“自拍自导群演”的影像作品,他的照片背景还是用的原清明上河图的背景,不过人物全部换了,有近千个人物造型,很多都是作者的同事、朋友。作者自己也参与其中,扮演了90多个角色,有警察、小偷、乞丐等,摄影师借用中国古代的艺术语言,将摄影艺术嫁接东方传统艺术,一经展出就引发热议。我认为中国传统艺术与现代技术的结合会越来越普及,因为你已经生在这个时代,无法回头。其实我们换个角度想,为什么唐诗过后是宋词,宋词过后是元曲,元曲过后是明小说,都是跟历史的发展相关。中国画也是一样,很多人说中国画没变,其实主要是因为几千年来我们一直生在其中,其实中国画早已发生了翻天覆地的变化。

钱磊《二十四节气歌》180x97cm 2017年

纸上穿越千年 梦回那时旧成都

在唐代就有“蜀戏冠天下”之说,经过年月的浸染,博采众长、兼收并蓄,蜀戏变得更为独特且意味深长,伴随着锣鼓、唢呐以及琴、笛等音乐的响起,文生、旦角、生角、花脸、丑角等角色经员工通道一一精彩亮相,赢得台上台下一片掌声,看川剧是艺术家钱磊最为喜好的事情,在民间某个地方搭起的简易戏台,找个角落静静地坐着,演员从台下到台上的瞬间转化这个短暂过程,最让他津津乐道。

“可能一位妇女正在台下喂奶,突然之间,你就会发现她在台上变成了杨贵妃,又或者变成了窦娥,总之这样瞬间的角色转换就像时空倒流一样,两度人生,恍惚之间见人生百态。”

谈起喜爱的川戏,钱磊有摆不完的龙门,甚至曾接受访谈,专题讨论了川戏的魅力,但是他至今却并未以此为题材,用自己擅长的画笔为此创作。

“也曾有人问过我,为什么不创作川戏题材作品,我想以后肯定会创作的,可能不是现在而已。”

或是因为热爱,所以小心翼翼的对待!

抛开心心念念的川戏,钱磊至今的创作都是围绕着追忆乡土、与乡土文化有关的创作。创作于2015年的《昨夜山中宿雨情》描绘了一群船夫经历过昨夜的大雨之后,正在收拾行囊,准备扬帆继续远行。2017年2月创作的《十二月歌》则体现了一群为生活奔波的挑夫和疲惫马匹正路过旧旧的石板桥,形成了熙熙攘攘的画面,有淡淡的忧愁弥漫其间,也有若隐若现的希望在翠绿的枝头跳跃。

类似的题材钱磊有大量的创作,一群来来往往的人在某个地点,发生着只有某个特定时期才会发生的事件,古镇、马帮、老码头以及那些为了生存,兢兢业业劳动的老百姓等,站在他的画作前似穿越一般,如半梦半醒。

而今来看,这些人物、事件、场景都已不复存在,钱磊想通过画面与历史上某个时刻对话,“看到这些东西,我就老会想他们当时的生存环境、思想以及情感交流,我很想抓住这样的感觉。”

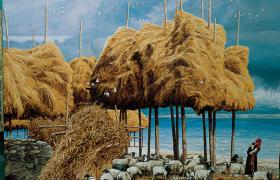

钱磊出生于艺术世家,川美国画系毕业,正儿八经的科班出身,毕业后参加了全国美展和全国新人展等重要展览,早先的创作题材自然是离不开川藏题材了,蓝天白云、藏民藏獒牦牛的“牧歌悠悠系列”,浪漫且抒情,《牧歌悠悠》曾入选中国《群星奖》,获文化部银奖。

后不满足于现状,随着年岁的增长,生活阅历的增加,钱磊对周围的生活有了更加真切的感受,创作题材也发生了转变,通过艾芜先生的《南行记》,翻阅过很多关于茶马古道的资料,他了解到在四川,古代外出有两种方式,一种是马帮从栈道走,另一种是船从川江上走,“蜀道马帮系列”、“川江码头系列”因此而诞生,而马帮出川的路途中,会有一些零星的古镇分布,有人的地方就有故事,“城南旧事系列”则主要是描绘了古镇的旧人旧事。

看钱磊的画就像读一首有故事的诗词一样,马致远的《天净沙·秋思》里面写到“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,短短两句就勾勒出了一幅静谧的田野风光,钱磊的画作也是如此,以景托情,寓情于景,在景情的交融中寄托别样的乡愁。

“想深度挖掘我们四川的人文气息,通过绘画,将其生活化的气息展现出来。”不拔高、不降低,只是追忆那时旧巴蜀。

因为父亲的关系,70年代时期钱磊师从名家彭先诚,就算是本科毕业后,他依旧进入了彭先诚的国画进修班研习绘画,想寻求绘画上的深层进步。彭先诚先生对钱磊如此评价,“无论钱磊在材料,工具,技法上怎么变化,无论他吸收什么国外艺术思潮,它的根没有离开中国传统文化的丰厚土壤,没有离开中华民族的审美内涵。他在画中始终表现的是中国哲学理念和人文精神。”

上世纪九十年代钱磊开始在海外推广中国文化艺术,法国政府授予他蒙彼利埃市荣誉市民的殊荣,在频繁的出国学习交流中,对中西文化的差异,他从早期的困惑到赞赏,最后转变为文化的自信。“西方文化和东方文化都很优秀,我们不该用一种模式去单一粗暴的评判东西方文化的优劣,西方的地域、饮食习惯等,培育了他们理性偏重的思维模式,而我们可能感性更多,就像中西餐的对比一样,两种不一样的审美标准。”

外出学习研究的那段时光对钱磊的创作影响很大,西方绘画材料特点造就了他们的表达方式,中国的笔墨纸砚的特性又带来了不一样的形式。他说中国画最吸引他的便是意向,意味无穷。”绘画不管是哪一种形式,都是对一个时代的读解,主要是我们需要掌握一种语言方式来读解这个时代,或者是读解这个时代对我本身产生的一种心理变化。”

《历代名画记》有云“外师造化,中得心源”,钱磊便是一直行走在这条路上。“绘画还是一个手艺活,是一个从量变到质变的过程,我才刚开始。”

来源:《中华美术》杂志2019年7月总第46期

中华美网首页

中华美网首页

提交