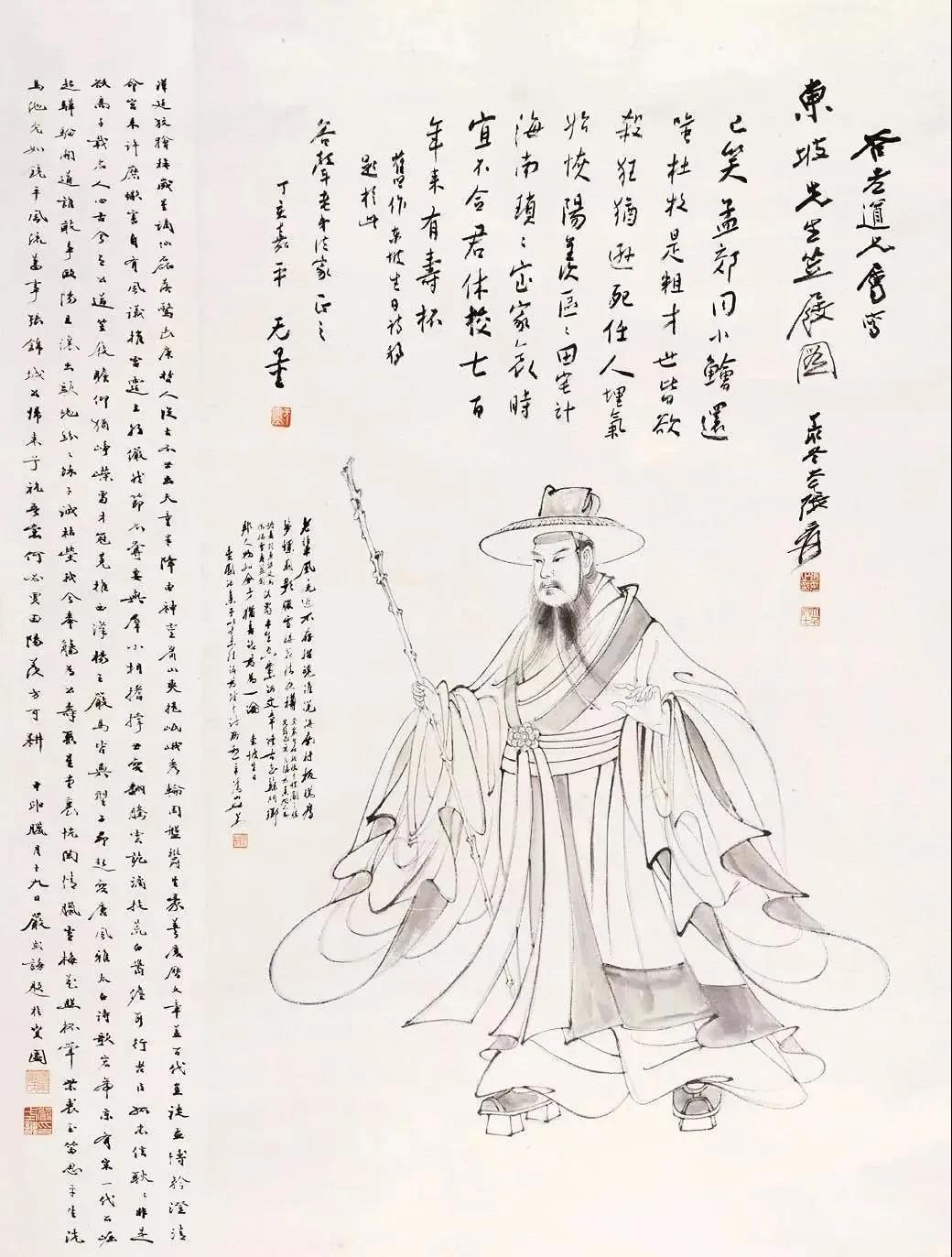

在眉山三苏祠墨庄里面,挂了一幅张大千的《东坡笠屐图》。图中苏东坡戴笠着屐、右手拄杖、左手捻指,神态悠闲,一派“竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”的气概。张大千极爱“东坡笠屐”这个题材,所作多件《东坡笠屐图》藏于各地博物馆。其实自宋代以来,“东坡笠屐”这一主题便被不断演绎,成为历代大家钟爱的绘画母题。

什么是“东坡笠屐”?

这是苏轼贬居海南儋州发生的故事。苏轼本尊记载的版本是《访黎子云》:

“

野径行行遇小童,

黎音笑语说坡翁。

东行策杖寻黎老,

打狗惊鸡似病风。

”

诗意是苏轼在儋州与当地父老亲密无间,某次去拜访一位黎子云的朋友,路上遇到一个小孩子,用当地方言笑话他。他拿着竹杖向东走寻找黎子云,吓得鸡狗像抽风一样。

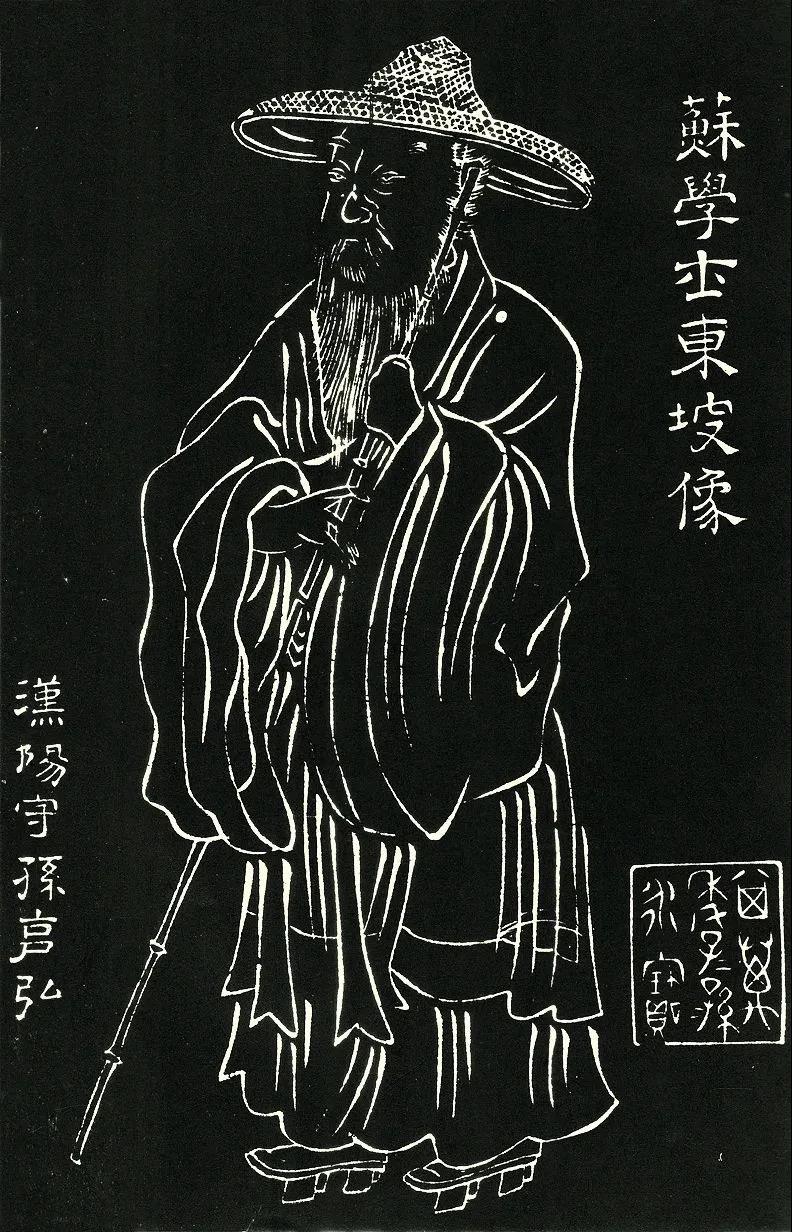

宋代李公麟所作《东坡笠屐图》(此作仍有争议,一说原作已佚)中,题跋处写到:

“

东坡一日谒黎子云,途中值雨,乃于农家假篛笠木屐戴履而归。妇人小儿相随争笑,邑犬争吠。东坡曰:‘笑所怪也,吠所怪也。’

”

李公麟是苏轼好友,题跋所述的故事版本,比苏轼本尊版本更加细节,增加了苏轼去往黎子云家遇雨,在农家借篛笠木屐,大概是穿得很奇怪,被妇女小孩子以及当地的狗嘲笑了。

南宋周紫芝《太仓稊米集》记载:“东坡老人居儋耳,尝独游城北,过溪,观闵客草舍,偶得一蒻笠,戴归。妇女小儿皆笑,邑犬皆吠,吠所怪也。”跟所谓李公麟款《东坡笠屐图》上题跋差不多。如果这件作品真为李公麟所作,那么作为北宋苏轼同时期挚友,二人亲密交往长达二十余年,李公麟所创作的作品于情于理都还原了苏轼的真实面貌。

黄庭坚评价李公麟原作为最像苏轼本人的作品,因此李公麟所作的苏东坡像成为了其后图绘苏东坡形象的图像粉本。

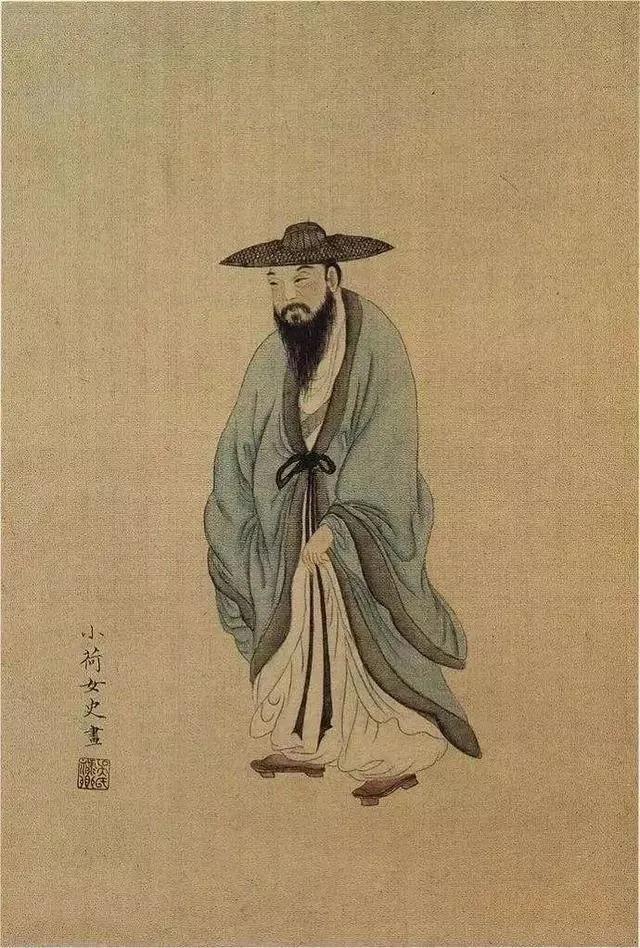

一是苏东坡的基本外貌形象。

脸型长阔、高颧骨 不但苏轼本人对自己高颧骨、长阔脸有形象的记录,如《传神记》中描述的:“于灯下自见颊影,使人就壁模之,不作眉目。见者皆失笑,知其为吾也。”可见苏轼的脸型确实很独特、很有辨识度。

双目明亮、眉毛细长 这在与苏轼同时代的孔武仲《谒苏子瞻因寄》一诗中有所体现:“华严长者貌古奇,紫瞳烨烨双秀眉。”

胡须稀疏 记录在苏轼与学生秦观的闲谈中,宋人邵博在《邵氏闻见后录》卷三十中记载了一则故事,秦观与苏轼两人在一起闲谈,苏轼取笑秦观胡须太多,秦观反问老师:“君子多乎哉!”苏轼则打趣地回答说:“ 小人樊须也!”由此可知,苏轼胡须确实并不茂密,只有少许胡须。

身材颀长 苏轼的朋友孔武仲在一篇赋中写道:“ 东坡居士壮长多难,而处乎江湖之滨。⋯⋯颀然八尺,皆知其为异人。” 宋元时期的八尺有 221.4cm 之高,再配以苏轼长阔脸、高颧骨的长相,在古代真可谓是“异人”长相了。

二是戴“东坡帽”的文人形象。东坡帽是苏东坡自己设计的一种乌纱材质、筒高沿短的帽子,这种帽子既不像官帽般威严,又增加了文人儒雅的气质,所以文人皆仿效苏东坡戴“东坡帽”,甚至出现了“人人皆戴子瞻帽”的盛况,这也是其后历朝历代表现苏东坡形象中必不可少的图像元素。

三是“扶杖”形象。苏东坡晚年被贬漂泊近二十年,不但没有消极自弃,反而在黄州、惠州、儋州三地为官期间,积极为民,不但致力于三地的文化事业和教育事业,而且努力移风易俗,改善民间蔽风陋习,使得“扶杖”这一动作既传达出苏东坡年迈的形象意义,又传达出苏东坡为民奔走的劳碌形象意义。

据不完全统计,南宋赵孟坚,元代赵孟頫,宋末元初钱选,明代唐寅、仇英、尤求、曾鲸、张宏、朱之蕃、孙克弘、娄坚等人,清代黄慎、李鱓、华嵒、蔡筱明、余集、张问陶、宋湘、居廉、费以耕、张廷济等人都绘制过东坡笠屐图。

他们所绘的《东坡笠屐图》,如果从造型来讲,大致可分为两类:

一类为“提衣型”,即头戴斗笠,脚蹬木屐,腰微屈,两手提衣,亦步亦趋向前迈进,如明代朱之蕃的《东坡笠屐图》、曾鲸的《东坡笠屐图》和清代居廉的《东坡笠屐图》。

另一类为“拄杖型”,即头戴斗笠,脚蹬木屐,一手拄杖、一手提衣(或举手),怡然自得地前行,如明代孙克弘的《东坡笠屐图》和清代费以耕的《东坡笠屐图》。当然,也有一些《东坡笠屐图》会有衬景或造型的不同,但大抵不离此两类。

到了现当代,这一绘画母题依然受到画家喜爱。如前文提到的张大千,就多次绘制东坡笠屐图。除此之外,程十发、富冈铁斋(日本画家)、许炼(朝鲜南宗画家)等人也都演绎过这一主题。

“东坡笠屐”这一故事是苏轼其逍遥世外、达观自在的人生信条的体现。在长达 20 年的谪居生涯中,苏轼向世人诠释了中国传统文人能屈能伸、乐观豁达、淡泊平静的精神面貌,并以虽远在“天涯海角”仍以天下为己任的经世之道践行着自己的为官之道。他以一己之身构筑起的文人形象、文人性格和文人精神,与其说这是苏轼的个人行为, 毋宁说这是中国传统文人精神和文人价值的集体写照。

文字参考来源:

朱万章:《贬谪与超然——明清时期〈东坡笠屐图〉》研究》;

张煜:《苏轼的形象——“东坡笠屐图”中的文人精神》;

眉山三苏祠博物馆:《文学绘画|从三苏祠张大千《东坡笠屐图》说起》。

出品/四川省巴蜀画派促进会

学术/四川省巴蜀画派艺术院

四川巴蜀画派专修学校

编审/李思家

中华美网首页

中华美网首页

提交