王西京人物画新创

——读彩墨人物画《梨苑》与《舞韵》

文/林木

要研究一个画家,即使只研究他的一部分作品,也真的得对他做全面的了解才行。当然,对绝大多数一辈子死守一两种风格的画家来说,看几张画,也可以了解这画家的情况。有朋友说,看某画家的画,只要看十张就行了,那位画家还是个大家级别的画家,一辈子作画的风格变化的确不太多。与王西京先生认识多年,但只看到过他不多的一些作品,对他绘画创作的印象,也就在那一两种风格的基础上。及至这次全面了解之后才大吃一惊:这位王西京,绝对是中国水墨人物画家中创作面目最多的画家,也绝对是最能画的画家之一。王西京在水墨人物画领域里几乎无所不画,无所不能。由于造型能力极强,他在人物肖像画领域,对当代领袖、古典名人,普通百姓,外国人物,几乎无所不画,一画就成百上千!另外有如情节性的主题性绘画,无论中国的外国的古典的当代的,巨幛大幅亦有不少。据说光展览和发表的作品就已近万幅。而其所画从中国画类型看,中西融合的,文人写意的;水墨的,彩墨的;写实的,意象的;没骨的,线条的;体积感的,平面性的;素描光影的,虚拟线条的……从画面结构看,个人肖像的,人物群象的,小场面乃至大场面的,亦比比皆是。王西京还画过连环画,那可是有不断变幻构图和众多人物处理的一个多画面画科。他不仅画人物画,甚至还画山水画,而且不出手则已,一出手就是在人民大会堂金色大厅中现场绘制3.72×18米的巨幅山水画《黄河,母亲河》……在当今画坛,你还能再找出几个如此能画善画——况且还是人物画——如王西京者!

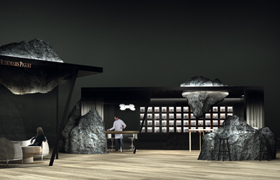

王西京|舞韵系列 91x91cm2022

王西京中国画创作总的倾向是偏重写实,尤其是长于通过素描的方式进行造型严谨形体精准的人物画创作。由于这种能力,王西京在大型主题性创作时尤有所长。例如《远去的足音》画戊戌六君子,这幅40年前创作的人物画可算是王西京的成名作。画面几位有名有姓的著名历史人物以坚实的素描感绘制脸部,以黑白分明的光影造型和富于质感的块面构成山体一般的人物群象。《远去的足音》给王西京带来初出茅庐的名声,也形成了人们对他艺术风格的强烈印象。2009年创作的《兵谏一九三六》直接描绘了“西安事变”中张学良和杨虎成现场指挥的瞬间。由于一切都是具体的:著名的历史人物,具体的历史场景,特定的时代氛围,使这幅大型主题性绘画创作只能以严格的写实手法为之。这当然更加深了我们对王西京写实性艺术风格的印象定格。王西京的其他重要作品如描绘周总理的《周恩来同志》(1980年),描绘改革开放总设计师邓小平的《春潮》(2004年),以及李大钊、鲁迅、陈毅、齐白石等众多著名人物的肖像作品,这些尽人皆知的著名历史人物,当然都必须写实,具备坚实写实能力的王西京,又都能轻轻松松的驾驭这些人物肖像类题材。而王西京给美术界的印象,也都是这些高度写实具有素描效果的水墨人物画风格。及至近年来他的丝绸之路系列人物画作品,他那些画遍欧洲和非洲人物形象的作品,更以素描描绘的精确和光线、体积、质感的表现为特色,使他这种以素描写实之精确为特色的中国画创作印象更为深刻。

如果王西京以这种高度写实的风格绘制他的中国人物画创作,那么,他在以现实主义创作为基本主线的20世纪中国画创作中无疑应当是一重要画家。但是,除了这批现实主义主题性创作之外,王西京还有另外一批风格全然不同的创作,他还有一大批以中国古典文化人物为题材的写意人物画。这批作品就不仅不以素描为造型手段,而且纯然以中国意象思维为特色,以水墨大写意为手法,风格恣肆狂放。例如1987年《竹林七贤图》、1994年的《醉八仙》、《秋林雅集图》、《风雪顾庐图》、1995年《听涛图》、2000年《临风图》、2008年《松吟图》、《清音图》……在这类古典题材中,画家用一种理想化的形象塑造,去传达画家心目中这些古代名人们的形象。这种主观化的人物形象是用一种轻快、流利而飘逸的传统文人笔墨去完成的,这种轻松而细劲的人物刻画用笔,再辅以自由洒脱的水墨意笔之竹丛、山岩、石块等背景处理,轻松自然地构成王西京心中古代文人们的水墨意象。王西京这种古典题材的人物形象,带有强烈的主观性、意象性、装饰性、抽象性和符号性。他的这类古典题材的画风与他的现实主义主题性创作的风格是完全不一样的。在一些古典题材的小品中,王西京经常用一种更加富于装饰感的尖利抽象的线条去刻划人物,再辅以一些装饰性的色块,这种轻松、活泼、随意、天然的水墨作品当然就更主观更具抒情意味。这又是一种类型。由于对写实的高度强调,尤其是源于素描写实的画法,要在其中运用本属于虚拟和平面性的传统笔墨之法是困难的;而要运用以书入画得来的虚拟性笔墨,又必须一定程度上放弃或弱化高度视觉真实的素描式写实。王西京实际上分别用两种观念两种手法分别对待两种倾向的创作。面对王西京两种不同倾向的创作,有研究者甚至认为,他化解这对矛盾的方法是分而治之,用两个准则分别在两个领域中左右逢源。是以分离的方式在写实与写意的两端分别推进,放弃折中,以求其极致。从以上分析可以看到,王西京严谨写实的主题性人物画创作,与他的抒情性的强调笔情墨趣的古典人物画创作,是同时进行的,从时间上看也的确如此。从80年代以来这40年的时间中,这两种方法的确是并行不悖,各自都有其精品创作产生。王西京自己是承认这种创作方法上的区别的。他说,“从我这些作品的不同趣味风格的变迁,读者当然窥视到我的情绪,感受到嬗变,以及我的成熟,我的欠缺,现代哲学认为,人生并无终极目标和终极实现,他只是一个过程,倘若如此,我便希望自己的这个过程中的每一步都是真实的充分的,同时整个过程又是不断变化更新,充满着一次次艰辛悲哀而又光辉复旦的”。

最近几年,我们惊喜地看到,王西京的这个不断变化更新的创作过程又产生了一种新变,我们看到他找到了另外两种人物画题材,即他的《梨苑》和《舞韵》两大系列。而这两大系列的人物形象,则既非高度写实的由素描演绎而成的水墨人物,亦非纯然笔飞墨舞古意盎然的古典人物,这两大系列中的人物形象,可以说既是写实,又有抽象;既有造型的严谨,又有笔墨的灵动;既有现实形象严格的规定,又有主观想象的超越。也就是说,王西京在这两大题材中,把他以前被人称作两端分进,左右逢源的两种不同的画法,重新融汇交集合而出之。何以能够如此呢?这与这两种艺术形态自身的中国艺术特征有关系。《毛诗序》云,“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”。 由此可见,舞蹈,在远古的中国文艺中就是与诗词、歌赋同出心志之源的一种文艺形式,而且应该是表达心志最无拘无束的形式。如果中国文艺最本质的核心要素就是源于心灵之意象,那么舞蹈就应该是主观意象艺术最无拘无束的自由的形式。这使得舞蹈艺术与中国传统意象艺术有一种天然的联系。而戏曲艺术就更有意思了,戏曲艺术天生的虚拟性、符号性、装饰性、程式性,与现实本就有着莫大的距离感。舞蹈与戏曲这两种本身就属于中国意象艺术体系的艺术形式,天生与意象的包括中国书画在内的中国传统艺术有一种零距离的亲和性。显然,王西京选择这两种艺术作为自己人物画的新题材,就已经显示出揉和中西,回归传统的睿智决策。在《梨苑》和《舞韵》两大系列的人物塑造上,王西京似乎已达到他艺术人生中最自由的创造的阶段。尽管王西京没有选择如叶浅予式舞蹈速写的意味,也没有步关良漫画式简笔勾勒的水墨戏曲人物画之后尘,王西京的《梨苑》和《舞韵》基本造型仍然是写实,但由于这两种艺术形式本身带有的那种自由与夸张,虚拟与装饰,也就是本身带着主观意象的特质,王西京尽可以调动他一切创造的手法和形式恣意泼洒,随心勾勒。或许因为传统舞蹈和古典戏剧本身就是色彩的,浓妆艳抹,色彩缤纷,王西京没有像其他画舞蹈人物或戏曲人物的画家那样,只是用水墨进行勾勒,而是以彩墨,或者以明丽的色彩直接泼洒勾勒。我注意到,不论是舞蹈人物或戏剧人物,王西京大多数时候都是直接用没骨法,以彩墨或者色彩大刀阔斧地直接描绘,这种大笔挥洒,随意点定,形成色墨之间自由淋漓,纵横恣肆,色墨水一次成形的大写意效果。这种重色重墨强烈的彩墨效果,是王西京此前素描写实和水墨写意两大类型都没有的一种全新画法。

由于不用或者少用线条勾勒,也就自然的形成色彩的块面。王西京干脆直接运用这种色墨块面进行人物塑造,于是形成其块面之间平面化人物塑造方式。例如戏曲人物《盗御马》,以红色的大块胡须为主要色块,辅以黑袍的几块黑色块面,再穿插几处大小不等的白色衣服块面,就构成了红白黑几大块色彩的平面构成关系,而盗御马的窦尔墩脚下裤子上那块莫名所以的红色,可谓飞来之色,仅仅为了与上面的红色块面相呼应。这种精巧的构思,自觉的平面化意识,不仅突破了此前戏曲人物画水墨简笔勾勒的常规套路,也打破了王西京自己既往的写实和写意的习惯画法,无疑是一大胆的突破。以此观之,《拿高登》的人物造型中虽有几根淡墨线的勾勒,但很有意思的是,画家显然用这些线条,把整个人物形象分成几大块或横或直,或方正或竖长的白色块面,又与胡须的黑色块面和内衣的红色块面构成又一种白黑红的平面构成关系。值得指出的是,这种色墨块面,并非西画中的平涂色块,而是以笔运墨以笔运色的笔墨思维主导于其中,在这些见笔见墨,见笔见色,笔墨色水互渗互破的泼墨、破墨、积墨诸效果中,我们分明可以体会到墨法和墨象的中国传统笔墨诸般讲究。只是加进了大量色彩因素,又使得王西京的笔墨亦非纯然传统之笔墨了。

END

中华美网编辑/匡德胜

中华美网首页

中华美网首页