论书法对汉字汉文的依存

文/章祖安

一

19 世纪上半叶,由于各种各样的庞大的美学体系已耗尽了自己的力气,后来愈来愈让位于对各门艺术进行具体的研究。艺术分类逐渐过渡到对各种艺术样式的特性的研究上。

这里将再次发生标准问题的争论。究竟按传统的标准,还是按当代的标准;按多数普通欣赏者的标准,还是按个别艺术上“激进”派的标准?杜夫海纳在谈到当前西方国家艺术状况时说:“一百五十年前黑格尔断言艺术将死亡……也许艺术真的已死亡,也许我们今天称之为艺术的那种东西,以及它所表现的那种精神活力是另一种艺术。它是为了另外一些目的和赋予另外一些意义而存在的艺术。”(转引自朱狄《当代西方美学》)

随着社会的开放,危机感也传染到中国,也出现好些“新艺术”“新风格”,或冠以“现代”头衔的艺术品类,这在那些修养有素的艺术创造者和他们的观众看来,这些变化是令人烦恼和厌恶的,却又无可奈何。因为他们并不以为是一种新的东西在取代他们曾为之刻苦努力方得以驾轻就熟的艺能,而有的是一种文明被野蛮所侵吞的感受。显而易见,在这些所谓“新艺术”“新风格”的冲击下,传统艺术标准的丧失,已粉碎了每一种艺术以往所具有的、为多数人所认可的那种传统尺度和界标,而不得不去重新研究各门艺术的特征究竟发生了什么变化,继续对某一种艺术形式的独特本质进行研究。虽然这种分别艺术部类的研究有一定的好处,“但没有一种艺术形式能在孤立的情况下,被透彻地理解”(托马斯·芒罗语,出处同上)。

汉斯立克在上一世纪即已认为音乐美学的研究方法有一个通病,就是不探索音乐本身的美,而只是去对倾听音乐所产生的情感进行描写,以至使渴望找到音乐本质的人得不到一个中肯的回答。近些年来,我国的书法美学的研究有似于此。要对书法下一个定义的确是十分困难的。不论“抽象的符号艺术”或是“造型艺术”,或其他种种,都只是艺术的归类,而未显示其独特。正因为孤立研究一门艺术的困难,论者为了说明书法的本质,常将书法与音乐、舞蹈、建筑相比较,并用它们来形容书法之美,这恰恰又是欣赏者所产生的感受的描写,而并非书法本身。比喻还是比喻,因为书法既不是音乐、舞蹈,也不是建筑。

唯一能显出独特的说法是,书法是对汉字的艺术化,或对汉字的艺术加工,或“书法就是汉字的造型艺术”,但只是以造型对象来确定一种艺术,也并不能说明该项独特艺术的本质。但对比之下,此说倒不会与其他艺术门类相混。

讨论进行得方兴未艾,而危机感也自然地冲向中国书法界。其一是有人断言古老的中国书法艺术已走入绝路,苦海无边,回头更无岸停泊。为了砸烂“限制艺术个性的紧箍”,出路只能是:脱离汉字!以为如此方能适应现代个性审美意识和审美节奏。这显然是比一般的所谓“创新”更为激进的主张。

一次偶然的机会,我听到几位青年书法爱好者内心的吐露:“那些享有大名的书法家,一辈子搞传统,苦苦修行数十年,犹且比不上古人,我们这些后生晚辈苦练十年又未必追得上他们,不抛开传统,学书法还有什么出路!”!

问题提得既尖锐又现实。使人想到,这不仅是学术问题,还是社会学的问题。书法究竟如何创新?“行将垂危”的书法艺术真能以脱离汉字而获得新的生命吗?

中国人追求的是无可无不可的境界,好临阵决机,以不变应万变。

我在课堂上曾举出四个纯中国式文化的代表:第一是筷子,不论吃什么,都是这两根小圆棒子,夹、切、叉等手法视食品临时决定,运用得神出鬼没,吃遍天下都不怕。第二是围棋,棋盘格子一样,毫无变化,放在盒儿里的棋子也都一样,没有谁大谁小,可一落到棋盘,突然活起来,都在“谋”在“杀”,一着能使通盘皆活,或满盘皆输,变幻莫测,不可端倪。第三是《易经》这部中国最古的书,对它上面所写的,仁者见仁,智者见智,有才学的人都可以借此建立自己的体系。我曾有打油诗一首赞之:“借尸还魂有奇方,郢书燕说岂荒唐。君看易部三千种,可有一种不牵强。”第四就是书法,一支毛笔可将汉字如此灵活处理而又显得规矩森严,创造出举世无双、独特的艺术品类。

中国人用筷子得心应手,各人技巧不相上下,似乎从来没有想到要改革它。围棋也只关心棋艺的高下,计较的是输赢,危机感是怕走不过外国人,围棋本身并无危机可言。《易经》有发言权的人又太少。独独这个书法,似乎每个人都有发言权,书法家是空前的多,想当书法家的人也是空前的多。

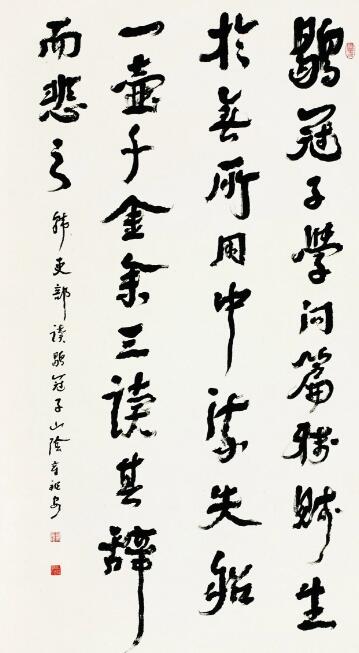

章祖安,《韩愈〈读鹖冠子〉》,179cm×96cm,2011年

这本来是好现象,却偏偏在这时提出传统书法已走上绝路,非抛开传统另找出路不可,这才是值得深思的事儿呢。当然,这也并非是一朝一夕的事了。日本前卫派的影响是不容忽视的。1981 年 10 月陈振濂在第一次“中国书学研究会”上宣读的论文《关于书法艺术的现状与未来》已微露端倪。之后,不论在书面或口头,都有人表示汉字已不适应以纯视觉的线条为发展方向的书法艺术的需要。1986 年第 4期《中国书法》载谢子泓《通向纯视觉艺术的书法》一文,则十分明确提出了书法应脱离汉字的主张。但十分有趣的是作为学术探讨的对立面而在同一期同一专栏发表的却是陈振濂的《线条构筑的形式》,陈文又完全肯定了书法对汉字的依存关系。是否陈振濂已由一个略带偏激而易受前卫意识吸引的年轻人,经书坛七八年的涵养而成为一个冷静的学者,抑是由一个锐意革新的青年在传统文化的熏陶之下而趋于保守?根据我对振濂的了解,并读了他几年来发表的大量论文,肯定是属于前一种情况。我完全同意《线条构筑的形式》一文的基本观点。当然,在日新月异变化多端的现代社会,谁也不能规定谁的观点不会再三改变。

另外,我还找到了强有力的同道。1984年第4期《书法界动态》刊张学棣《书法艺术与语言文学》长文摘要。张学棣以其患癌症之身,执着地论证书法艺术对汉字汉文的依存,表现了对祖国文化的真挚之爱,文采斐然,读后令人肃然起敬,真可谓中国书法界的“汲黯”。

1986 年第 2 期《书法通讯》载《李泽厚、沈鹏就“书法是否可脱离汉字进行创造”答本刊记者问》,李、沈二位的回答也是否定的。现摘引李泽厚的答复如下:

新时代的书法艺术是否一定要离开汉字去创造呢?曰:唯唯否否。那样的确可以更自由更独立地抒写建构主体感受情绪的同构物,实际它约略相当于抽象表现主义的绘画。但是获得这种自由和独立的代价却是:

(一)失去了继续对汉字原有结构中的美的不断发现、发掘、变化和创新。(二)失去了书法艺术美的综合性。实际上,上面提到的张文与陈文已对于李泽厚所提出的两点作了充分的展开与深入的剖析。笔者在原则上同意之余,尚想从书法创作实践活动中主体与客体的关系方面作一点补充。只有借助于一定的物质载体,艺术才能获得它能诉诸感觉的可能性。同时只有诉诸一定的知觉客体,艺术方能传播它的意义。

艺术作为一种创作实践活动,其主体是艺术家,其客体是艺术家正在艺术处理着的描写对象。在艺术想象中,主体(艺术家)客体(描写对象)形成了相互依存的关系。艺术家如果还没有进入创作活动,他与一定的对象不发生关系,那么此时艺术家还不是主体,主体是对一定的对象而言的。反之,一定的对象没有进入作者的艺术活动中,不与艺术家发生关系,那么一定的对象也还不是客体。主体与客体是相对而言的,主体之所以成为主体是因为有客体的存在,反之亦然。既无主,何来客;既无客,哪有主。

在讨论何以中国会产生书法这一门独特的艺术时,一般都归结为两个原因:一是汉字,一是毛笔。而在我看来,汉字是更为主要的。将成为书法家的客体是什么?是汉字,不仅是字,还必须是文(非文字之文,乃散文韵文即文章之文)。汉字发展成为书法艺术的原因不是“象形”,而是由于汉字字形众多,几万汉字要由几种笔画组成,不能不依靠结体的千变万化。一个字从开始到定型,其字形必然经过多次变迁淘汰,按照可辨认性和美的规律建造。“这样一个千变万化的具有初步形式美条件的博大丰富的文字系统”是产生书法美的重要原因。而汉文则又是保证汉字可以连续书写构成整幅书法美的必不可少的条件。

假如一种情感或情绪未能通过一定的艺术形式来加以约束和规范化,那么它只是一种原始的或极为简单的宣泄活动,而不成就艺术品。黑格尔说过:“随心所欲不是自由,而是奴隶。”好多人不理睬或不理解这句话。人好在障碍中竞赛获得胜利。因此,人实际并不追求随心所欲,而是孔老夫子所说的“随心所欲不逾矩”。连跳高运动员也要一根横杆,凭空怎么跳?有严格规则的球赛,与乱抢一阵,不论对运动员或观众来说,其乐处何可同日而语。

越不自由,越有乐处。乐处最终在不自由中自由发挥,因为如此方显出英雄本色,与得胜者之满足。汉字这个约束和规范,它作为知觉客体,为书法家提供了艺术创作的广阔天地。至少在现阶段,它对书法家来说,比大米之于中国南方人更为重要。南方人尚能勉强吃点面食,而百分之九十九的书法家离开汉字则将一筹莫展,束手无策。试想当一个书法家拿起笔欲从事创作,若命其不得书写汉字时,则只能重新将笔搁下,这不是“自杀”吗?

而且,书法家所依赖的不仅是字,还必须成文。尽管我也同意有些同志所言:“书法美本身是独立的,并不依存于其作为汉字符号的文字内容和意义,所以,断碑残简,片楮只字,仍然可以具有极大的审美价值。”但这话有一定的片面性,因为它只从欣赏者的角度考虑,而忽视了创作者的心态。对创作者来说、断碑残简、片楮只字,并非原貌,原来必是不断不残,不片不只,而是有连贯意义的文章。一个书法家决不会将毫无连贯意义的汉字排列一起书写成一幅作品。

这对当代书法家来说也是一样的(当然,临帖不在此例),我想书法同行都有这样的经验:不论写古人或自作的诗文,除有特定目的者外,有时也并非为了特别喜爱诗文的意义,而是对该诗文的大多数汉字可以得心应手书写,成就一幅佳作的可能性较大。但不可避免的是其中肯定仍然留有少数甚至个别比较难写的汉字成为障碍,书家所采取的态度必然是克服一个个障碍,而决不会越过障碍破坏文字的连贯。偶然有错或漏字,多整幅重书,实在不忍割爱,亦必在后注明“某字误某”或“某下脱某字”云云(即使写一字成幅,也必写能自成概念者)。这是一个无法克服的心理状态。既然书法美与文字内容和意义无关,那么何不挑自己最得心应手的字,按照最容易连接的次序排列书之,岂不更美?弃此取彼,岂不“自投罗网”?对啊,人“自投罗网”的事是何其多:自由自在、写文章岂不更好,偏偏还要发明格律诗?

自由自在跳跳蹦蹦嫌不够,何必去弄那一个脚尖着地的吃力的芭蕾?汉字既是客体,从某种意义上说,也是书法家的“敌人”,有时可以逃避(如找异体字代替),有时必须“强攻”。书法家的本领在化敌为友、化敌为亲,正是在这个过程中取得进步。俗话说,好事多磨,可在艺术创作里,往往多磨才能好。必须像格律诗那样,形式愈严格,内容与形式的完美结合,才愈成为艺术家要追求的最高目标。这就是艺术家的乐趣所在。正如尼采诗云:“光滑的冰,对于那些深知舞蹈法门者是一座乐园。”

19 世纪意大利批评家卡斯特维特罗也有一句名言:“欣赏艺术,就是欣赏困难的克服。”书法家正需要这样的欣赏者。因此,我对上文引李泽厚所云“那样的确可以更自由地抒写建构主体感受情绪的同构物”这句话表示怀疑,我认为书法脱离汉字汉文,自由不是扩大,而是缩小了。正好比脱离语言规律说话,可说的话必然不是增多而是少得可怜一样。

汉字本身对书法创新是否已无能为力?是否已不存在出现新的书体的可能性?

按照黑格尔的说法,艺术种类不是随便设立的,它们产生于一定的社会历史状态的具体规定性之中,并表现出特定社会历史阶段的本质特征。正因为不同的艺术形式是在一定的历史阶段产生,因此它们可能在历史的发展过程中变化成另一种方式出现,也可能消亡。

诚然,书法作为一种艺术门类也可能消亡,我们并不需像挽救病人那样去挽救一种已经失去其生命力的艺术。但我认为现在讨论这个问题为时尚早。切勿盲目投医而为庸医所误,更须防止患忧愁抑郁症而提前自杀。

实际上,对传统缺乏了解、极为蔑视,而又视创新极其容易者,才是目前书法界的最大弊病。创新岂是每个人都有的福分!从历史上看,自成面目的书法大家,必是天才而又勤奋,继承传统而后创新。所谓“夫幼童而守一艺,白首而后能言,固不可恃才曜识,以为率尔可知也;且知之不易,得之有难,千百余年,数人而已”(张怀瓘《书断序》)。

至于书体的演变,更是以百年为计,试问哪一种书体是在短时期即可由某一书家突然完成?近代与当代真正称得上大家的更是屈指可数,“后来居上”本是一个难能可贵的概念,书法创新也自然越后越难。须知书法在沉睡了数十年之久,终于苏醒而又开始躁动,与其说是书法学的,不如说是社会学的。“其道微而味薄,固常人之能学;其理隐而意深,固天下寡于知音”的书法艺术,对于那些初涉足书坛的青年人来说,要理解并得心应手地表现也的确是有困难的。“写字就是写字,什么理隐而意深?笑话!”这实为笔者亲耳所闻。

相对清明的政治氛围保证了思想解放与艺术的自由,这才使中国艺术家有可能在长期幽闭之后,重新开启灵感的闸门。传统自然也堂而皇之了一阵。但是任何事物总有其两面性,思想解放与艺术的自由反过来冲击“刚刚起步的传统” (这话似乎不通,但我一时找不到更为确切的表达方式,只能生造了),使许多有志于书法创新者首先与传统绝缘,实具有深刻的悲剧意义。这个民族几百年来血泪不绝,无数先觉者顽强地探求出路,并不甘心回到原先出发的地方。在中国许多旧话题不断地成为新话题,而实际并不因此有多大改变。这种深刻的悲哀,使对于传统文化心理的理性批判成分得到强化。这个社会如此古老幽闭,几乎漫漫无边,这里的人千百年挣扎奋斗,几乎不断地重复西绪弗思的悲剧。

那被砍的就是它自己 …… 伤势在万籁俱寂的萌萌之夜悠然愈合(江河《太阳和他的反光·斫木》)因而,在有些人认为有无限蕴含的文化现象面前,有些人则感到了它的“毫无意义”。他们借“创新”反对一切规律,在他们看来,艺术活动不应该受到任何限制。所谓“规律”只是那些没落的艺术遗老为了维护自己的宝座而设立的关防。他们宣布只有一个规律,那就是无拘无束地表现自我的灵魂,这颗灵魂必须彻底、大胆地抛弃、逾越一切形式藩篱。传统功力被称为“匠气”,只有他们才是恢宏激荡,气势非凡。在他们那里,一切文化的“亲切感”受到蔑视,他们有一种陌生感,甚至对传统怀有戒心。这是一种文化反抗主义的表现。“天时人事两不齐,便把春光付流水”(唐寅诗句),他们实是受害者。青春机会的丧失,有时使他们的声音充满着迷惘与感伤。他们作为现代人,特别是在艺术殿堂受到冷遇或成为“弃儿”的那些人,深深地感到传统文化的压抑,并造成自身的异化。这使我想到尼采的话:“假使有众神,咱不是神,怎么能忍受,所以没有神。”

中国的封闭状态一旦开放,使传统文化面临挑战,岂止书法而已,还包括一切信仰,甚至党的优良传统。面对令人眼花缭乱的场景,与其说“前卫”意识对传统秩序的怀疑,毋宁说失常而混乱的文化现象,让人无所适从的名目繁多的“理论”,宣布了这种怀疑的合理性。其中有一些是贯穿着批判精神的。但是,文化层次低下,使他缺乏正常的艺术殿堂里获得席位的手段,而自我感觉倒又极为良好,易受同年龄中成功者的豪言壮语的蛊惑。

比如:“如今不是谦虚的年代。很难想象,一个笨蛋有什么可谦虚的,自然距离骄傲就更远了,因此我也不敢谦虚”(某获奖电视剧作者语,其实也是尼采的)。“一家刊物发表我的中篇小说时,说要配我平素信奉的格言,于是我便题了句‘不要信奉别人的格言’”(某成名青年作家语,殊不知此题句却偏偏是一外国人的格言)。却没有看到这些成功者背地里的艰苦努力。他们高喊艺术表现“自我”,以为如此即可与有传统功力者在同一起跑线起跑,但因缺乏表现手段与文化素养,别人见不到他的“自我”,而只是无节制的思想感情的宣泄对于艺术形式的破坏。前些年大量出现的“装法新而流于狂怪”(陆维钊先生语)的书法作品,正是力图“创新”而实乏手段的明证。

没有人会反对创新,但创新谈何容易,实非天分、学养、功力三者齐备不可。这虽属于多数人的愿望,却只能是极少数人的果实。但这又并不意味着这只是少数人的事,质量必须建立在数量的基础之上,正如没有乒乓的普及,决然出不了乒乓的尖子。创新并不仅仅是与众不同,它还必须是美的、难的。美和难表现在哪里?好多人说不到要领。我以为表现在一种崭新的形式里蕴含着深厚的传统功底。

章祖安,《犊》,34cm×34cm,2008年

在当代书家中,每当我看到王蘧常先生的章草、陆维钊先生那种亦篆亦隶的蜾扁,总是由衷地景仰与赞叹,就是因为他们所创造的崭新形式里蕴含着深厚的传统功底。难度决定高度。由此我又想到大凡创新者必定是内部杀将出来,而不会是不速之客从外面突奔而入。这不仅书法如此,曹雪芹对专制社会的批判,胜过任何一个农民起义的领袖,当年白话文的提倡者并付于实践的都是精通古代文化的大师。面对“书法热”这个空前的大好形势,必须重新强调传统。至少在目前,奢谈创新毫无意义。有志于书法创新者,必须补上传统这一课,其一是必须苦苦“临古”,临古不一定限于褚欧颜柳,而是各以性之所近,全面展开。

这方面,河南曾举办的“国际临书大展”可谓是远见卓识之举,其于书法之功自不在小。可以断言,若干时日,第一个收获将是“流行书体”的逐渐消失,然后则能将书家之间的类同逐渐拉远,而纷呈多姿多彩的局面,在此基础上方有出现大师级人物的可能。随着我国国势的强盛,书法逐渐走向世界。到那时,对传统功底的理解和掌握与目前不可同日而语,世界上懂汉文的人也越来越多,中国这一门独特艺术将风靡世界。届时或许又有一种书体应运而生。这并不是危言耸听,真正的中国文化对外国人是极有吸引力的,只要中国真的成为富强的经济大国,那么目前我们一些年轻人盲目崇拜洋文化现象定能改观,中国古老的文化将重放耀眼的光芒。君不见当代西方最流行的一种哲学思潮 —— 分析美学,无非是我国《老子》“道可道,非常道,名可名,非常名”这几句话的一种解释词罢了。

至少在目前抛弃汉字另起炉灶是大可不必的,而且也抛弃不了。正如寒冬腊月,还没有弄到羽绒衣而先丢掉身上的棉袄一样的不合算。实践是检验真理的标准。我之所以大声疾呼重新认识传统,是希望在努力厮杀中决一存亡,而不愿意提前放弃阵地不明不白地死去。当然也可以有另一种实践,比如在 1987 年下半年中央电视台反复播放的“现代书法”,也自是一项实践活动。这是否是书法创新的康庄大道呢?它真的代表着“现代”吗?

不论恩斯特·卡西勒所讲的科学家发现规律,艺术家则发现形式,或按现代中国理论家长期习奉的艺术创作的根本法则在于内容决定形式,形式为内容服务有何不同,但对于艺术家的精力主要消耗在如何创造更为有效的形式以加强作品的感染力这一点上,是不会有分歧的。所谓一件艺术品,实际上是对于一种能通过感觉或想象而被领悟的表现形式的创造。任何艺术作品的价值不取决于它表现的对象是什么,而取决于怎样表现。因此,我非常同意这样一种说法,即所谓创新,实质上主要是形式的创新,而非内容。这对于形式感占绝对主要地位的书法艺术来说,似乎更是如此。

我还认为,由于目前对“创新”这个词的滥用,讨论“什么是创新”,还不如讨论一件具体作品,即换成“这件作品是新的吗”更有实际意义。艺术品之是否为新,必须通过对艺术实践的仔细检验才能显示出来。如果真像蒂莫西·宾克里所说:“杜夏在《蒙娜·丽莎》复制品上加画了胡须,如果去掉了胡须,那看起来就像是《蒙娜·丽莎》的其他复制品一样,可是带胡须的《蒙娜·丽莎》,它的意义却有极大的区别。”那么创造新形式真是件容易不过的事。但我以为这只是一种玩世不恭,或者像是类似于顽皮小孩的胡闹。

为所有“现代派”艺术共同信仰的一点是,艺术形式(或曰艺术语言)再也不能被看作招之即来,挥之即去的奴仆,相反,只有它才赋予一作品以该艺术类型的特质,以及对欣赏者的独特作用方式。所谓“现代书法”,不知与“古代书法”相对,抑或是与现代人写传统的汉字书法相对?顾名思义当数前者,而观其实质却似后者。但无论如何,这一称呼令人感到滑稽。因为在我和一些同志看来,这些作品更像与绘画糅合的某些古老的象形文字的转世投胎。尽管这些在中国书史上已是屡见不鲜的事,但中国的古老足以把一切古老变成新鲜,正如在某一时刻,它可以把最守旧的当作最摩登一样。一个女子说她将穿一件新式衣服给我们看,她果然穿着一件新衣出来,年轻人啧啧称羡,拍手叫好,因为市场上的确无此新货,但稍为年长者即能猜到,她不过是穿上了她祖母的嫁妆 —— 件当时舍不得穿而尚保持崭新的一件老式旗袍。但奇怪的是往往却真有“新”的感觉。

其次,现代各个艺术门类都在向“纯度”发展。如画家将不再靠思想作画,而直接靠眼睛,依着纯视觉的叙述方式,“对于色彩的纯粹画意的使用,摆脱了物体的材料性质”(赫斯《欧洲现代画派画论选》,宗白华译文)。电影也在排斥文学与戏剧,这门艺术以“富有生命的摄影机”为叙述方式,摄影机的行动,构成了电影独一无二而且无限丰富的艺术语言,以致使那些至今仍以文学或戏剧口味欣赏的观众,开始感到看不懂这些电影,影片愈益接近了“纯电影”的境界。不论何种艺术领域,那种认为自己能够随意驱使心意而不必顾及“说话”方式的主张,被坚决抛弃了。而如欲从事某一艺术活动必先进入某一语言结构的立场,则被毫不放松地强调着,这一点,暗示了一个分析的艺术时代。各个艺术体裁之间不再抱有相互占有和侵略的野心,而是愈来愈强调自身的艺术个性,并努力恪守之。绘画、音乐、舞蹈、戏剧、文学,以及新生的电影,也都致力于发现其独有的叙述语言和根本结构,并以此作为正当的发展方向。

令人失望的是书法本身已经太纯了,真可谓纯之又纯,众妙之门。这使想创造现代派书法的艺术家们感到困惑,他们不仅不自由地向远古寻求寄托,而且还不得不向绘画寻求支援,但这恰恰又增加了不纯成分,且使书法与绘画纠缠不清,重演“复有龙蛇云雾之流,龟鹤花英之类,乍图真于率尔,或写瑞于当年,巧涉丹青,功亏翰墨”的历史。“现代书法”滥觞于日本前卫派,实为外国人学中国古代文化而变法,而后再由中国人引进的二手货,它确有一种与众不同的形式,好比抗日战争年代日本人或翻译说中国话“你的,大大的好”,或者如当前某些中国歌手仿效港式普通话,将“谢谢”说成“sei sei”,偶一为之,也颇逗趣味。不过时至今日,类似“你的大大的好”这样的语式要组成长篇大论倒又绝为困难。类似于此的现代书法也是难以成幅,往往只能是一两个单位而已。这反倒成了书法无法与汉文相脱离的又一个明证。

我赞赏从事“现代书法”的艺术家们所作的探索,但实践证明,它并非是书法创新的康庄大道。只是有人欣赏、喜欢,总有它存在的理由。中央电视台的反复播放、展览会上的出现、刊物上的登载,本身就是一种胜利。但如果因此认为,只有用这种随意性极大,最终出现的结果连作者本人都难以预料的方法,才是与一切传统形式相脱离,笔者却不敢苟同了。巴巴拉·赫鲁沃思在一封信中说:“我在作画(或作雕塑)或作抽象雕塑时,我并不感到具象或抽象的立意不同或心情有所区别。两者对我的感觉来说完全相同,既有同样的愉快,也有同样的苦恼。对一根线条、一种形式、一块色彩有着同样的喜悦。追求事物时所用的感觉相同,最终的感觉也仍然相同,甚至两种方法的相互交替也并不困难”(转引自朱狄《当代西方美学》)。

但正如一些同志所指出,这样的抽象主义艺术家并不多见,也就是他们并不缺乏写实技巧。而对绝大部分的抽象主义艺术家来说,则并不具有这种写实技巧,他们也并不认为要有这种写实技巧。这样,在一些人看来,某些抽象主义艺术家之所以致力于抽象主义,是一种被迫的被动状态,因为他们缺乏写实技巧。同样,在致力于现代派书法的艺术家中也不乏传统功力深厚、技法高超的书家,但这样的书家也并不多见。而且由于现代派书法的形式特征,想在两者之间作出区别,有时也显得非常困难。这是否即是笔者在本文开头所引杜夫海纳所指称的,“为了另外一些目的和赋予另外一些意义而存在的艺术”呢?则有待于高明的指教了。

作者简介

主要著述:《周易占筮学》《中国传统文化与中国书法艺术》《章祖安学术文集》等。

END

中华美网编辑/匡德胜

中华美网首页

中华美网首页

提交